Iniziamo quest’altra rubrica sulla Calabria, dopo aver evidenziato bellissimi castelli, aree archeologiche, miti e leggende, o Città fantasma. Questa volta vogliamo parlarvi di personaggi noti e meno noti, da Filosofi a Scienziati o Letterati, di cui tutti conoscono il nome, ma non hanno la benché minima idea della loro influenza nel mondo. Parliamo di personaggi storici di diverse epoche, i quali con la loro saggezza e genialità hanno ispirato personaggi più noti, ma non per questo superiori. Siamo sempre più consapevoli che per portare il nome della nostra Regione oltre i confini locali è necessario prendere coscienza, noi per primi, dei nostri tesori e della nostra storia. Ma altrettanto importante è conoscere le opere e le attività, e non solo i nomi, dei nostri figli più illustri. Quanti di voi hanno parcheggiato la loro auto in una via che per molti è un nome, hanno trascorso del tempo in una piazza, senza sapere a chi fosse dedicata? Alcune hanno nomi altisonanti Kennedy, Mazzini che difficilmente possono non essere conosciute, ma altre hanno nomi di uguale se non addirittura maggiore importanza, ma spesso ignoriamo di chi stiamo parlando. L’idea di questo articolo in realtà nasce qualche anno fa quando per trovare un negozio nella mia città (Cosenza) ho dovuto usare il tom tom, che ovviamente mi indicava tutte le vie e piazze che avrei dovuto attraversare. Proprio lì mi sono reso conto di quanti nomi trascuravo l’origine. E’ nata da lì una curiosità e quindi una ricerca e uno studio su questi personaggi. Oggi spero di fare cosa gradita iniziando con questi primi nomi, in realtà sono tantissimi, concentrandomi principalmente su personaggi Calabresi.

Avendo citato la mia “diletta” città non posso che iniziare dal grande Filosofo Bernardino Telesio. Vi indicherò quindi per lui come per gli altri alcuni cenni principali sperando di accendere la curiosità e la voglia di bramare altro. Sono tutti dati facilmente reperibili sul web, ma la speranza è che leggendo delle loro vite e dei loro pensieri,in questa carrellata, si possa generare la volontà di riscoprire i loro studi.

BERNARDINO TELESIO

Nato a Cosenza nel 1509 da famiglia nobile, riceve una buona formazione classica sotto la guida dello zio Antonio, umanista e poeta, che il giovane Bernardino seguirà, a partire dal 1517, anche nei suoi spostamenti verso Milano, Roma (dove avrà modo di stabilire contatti e legami con esponenti del mondo ecclesiastico e della stessa curia papale) e Venezia. Dopo un probabile passaggio nell’ambiente universitario padovano e un periodo di meditazione solitaria in un convento benedettino sulla Sila, sposa Diana Sersale. Nel 1563 è a Brescia, per incontrare un autorevole aristotelico, Vincenzo Maggi, professore a Padova e a Ferrara, e sottoporre al suo giudizio le tesi filosofiche che ha ormai intenzione di divulgare. Incoraggiato dal parere positivo di Maggi, nel 1565 pubblica a Roma, presso Antonio Blado, il De natura iuxta propria principia, in due libri. Dopo un prolungato soggiorno romano, Telesio torna stabilmente a vivere a Cosenza, pur mantenendo legami molto forti con la città di Napoli, e in modo particolare con la casa di Ferrante Carafa, dove troverà costante ospitalità e protezione. E proprio a Napoli, nel 1570, vede la luce la seconda versione del De natura, ancora in due libri, ma ampiamente corretta e rielaborata e con un titolo lievemente modificato: De rerum natura iuxta propria principia. Contestualmente, presso il medesimo stampatore napoletano Giuseppe Cacchi, Telesio fa uscire anche tre opuscoli: il De colorum generatione, il De mari e il De his quae in aëre fiunt et de terraemotibus. Nel 1586, ancora a Napoli, viene pubblicata l’ultima (e definitiva) rielaborazione del De rerum natura, in nove libri. In questo giro di anni Telesio compone o riordina pure diversi opuscoli di argomento fisico e medico-fisiologico, spesso polemici nei confronti dell’Aristotele dei Meteorologica e di Galeno. Dopo la sua morte, avvenuta a Cosenza nel 1588, nove di essi saranno pubblicati dall’allievo Antonio Persio sotto il titolo di Varii de rebus naturalibus libelli(Venezia 1590). Nel 1596 il De rerum natura e gli opuscoli Quod animal universum ab unica animae substantia gubernatur e De somno (entrambi inclusi nella silloge del 1590) saranno inseriti, sia pure con la clausola attenuante donec expurgentur, nell’Indice dei libri proibiti promulgato da Clemente VIII. Ma l’expurgatio sarà presto liquidata dagli organismi censori come impossibilis, trasformando la condanna condizionata in un divieto integrale, destinato a soffocare bruscamente, come nel caso delle tante proibizioni di quegli anni, un dibattito culturale tutt’altro che periferico o irrilevante.

Principi e forze del mondo naturale

Il laboratorio degli scritti telesiani è particolarmente complesso e intricato. Perennemente insoddisfatto delle soluzioni via via individuate e fermate nelle edizioni a stampa e, insieme, preoccupato per le reazioni degli avversari e delle autorità ecclesiastiche, il filosofo sottopone i suoi scritti a una revisione continua, instancabile. E questo è vero soprattutto nel caso dell’opera maggiore, con le sue tre stesure a stampa, le redazioni intermedie, il costante movimento di varianti. Riarticolata senza posa, la posizione telesiana resta tuttavia sostanzialmente immutata nei suoi tratti distintivi e nelle linee di fondo.L’obiettivo principale del filosofo è quello di superare l’immagine aristotelica del mondo. L’esercizio della sensibilità rivela che quel che agisce in natura non sono le forme sostanziali, le cause o le qualità aristoteliche, ma piuttosto due principi attivi o forze fondamentali, creati da Dio all’inizio del mondo. Questi principi sono il calore e il freddo. Il calore ha la sua sede nel Sole, il freddo nella Terra.Il Sole e i cieli, in quanto corpi ignei e caldi, si muovono per virtù propria, per un moto naturale che non necessita, per essere spiegato, del ricorso al primo motore o alle intelligenze motrici della tradizione aristotelica. Mentre la Terra, principio del freddo, rimane necessariamente immobile e inerte al centro dell’universo (di conseguenza, nessuna apertura, nella filosofia telesiana, a suggestioni copernicane).Le due forze universali, incorporee, necessitano di un sostrato fisico su cui esercitare la propria attività. Telesio identifica questo supporto o principio passivo nella materia o mole corporea, la quale, di per sé inerte, subisce innumerevoli trasformazioni indotte dal calore e dal freddo, nel loro contrasto perenne per il predominio e la reciproca assimilazione, in cui gioca un ruolo fondamentale il principio di autoconservazione. Il caldo è forza che illumina, riscalda, alleggerisce, dilata la materia e la mette in movimento; mentre il freddo la condensa, ispessisce, appesantisce e immobilizza.E proprio da questo rapporto, ed equilibrio, fra contrari la natura trae la spinta al divenire e la possibilità stessa della vita: il calore celeste si diffonde sulla Terra e dalla tensione, dalla polarità fra i due principi si originano tutti i fenomeni e i processi, compresa la generazione degli esseri viventi, la cui diversità, complessione e grado di vitalità è correlata alla quantità di calore e movimento da essi recepita.In natura si dà quindi una sostanziale unità e continuità: fra cielo e terra, dato che i corpi celesti sono ignei, e dunque né eterei, né impassibili, né inalterabili; e fra i diversi enti, dato che la differenza tra esseri inorganici, animali e uomo appare legata a una differenza di grado e non di natura.

L’uomo fra spiritus e anima

Anche l’uomo, che Telesio colloca al vertice degli enti mondani superiori, è immerso in questa dimensione squisitamente naturale. La sua complessione fisica, ma anche i meccanismi della conoscenza e della vita morale sono il prodotto e l’espressione di un processo cosmico più generale: come per ogni altro ente, anche nell’uomo il calore celeste si concentra e si caratterizza in una porzione di materia terrena, pervadendola e in certo modo strutturandola come organismo vivente. A partire da questo presupposto, Telesio individua il criterio ultimo di spiegazione dei processi conoscitivi umani nel concetto di spiritus. Lo spiritus è il luogo in cui, nei corpi animati, si specifica e si manifesta al suo livello più alto e acuto la sensibilità (cioè la capacità di percepire modificazioni o alterazioni) di cui ogni ente, nella natura telesiana, è dotato. “Simile e parente del cielo”, vale a dire espressione della vita universale del cosmo, lo spiritus è una sostanza materiale estremamente sottile e rarefatta, generata dal principio del calore, capace di movimento, coestensiva ai corpi e quindi mortale. Nella psicologia e nella gnoseologia telesiana lo spiritus presiede alle funzioni vitali dell’uomo e, in quanto organo e strumento non solo della sensazione, ma di ogni possibile attività conoscitiva (dall’immaginazione alla memoria, allo stesso esercizio dell’intelligere), assorbe e riassume in sé le funzioni tradizionalmente proprie dell’anima.

Preoccupato di annullare in questo modo ogni tratto di specificità umana, Telesio accosterà successivamente al concetto di anima/spiritus, “generata dal seme” e quindi materiale e mortale, l’immagine di una mens superaddita, vale a dire un’anima superiore e immortale, infusa direttamente da Dio (substantia a Deo immissa). Questa seconda anima, tuttavia, non sembra esercitare alcuna funzione conoscitiva specifica; il suo ruolo, e il suo senso, attengono piuttosto alla dimensione pratico-morale: essa si pone all’origine dell’aspirazione dell’uomo a valori soprasensibili ed eterni, trascendenti la semplice dimensione della vita naturale. E proprio in base a questo ordine di considerazioni, è motivo di discussione fra gli interpreti se questa duplicazione di anime sia frutto di una effettiva evoluzione della riflessione telesiana oppure una misura meramente prudenziale, una concessione all’ortodossia metafisica e teologica.

Dalla conoscenza alla morale

Nonostante le cautele (o i compromessi), anche sul terreno delicato e scivoloso dell’etica Telesio non rinuncia al suo deciso naturalismo. Nell’ultimo libro del De rerum natura (1586) egli declina e sviluppa i presupposti della sua gnoseologia sul piano della morale, delineando una fenomenologia dei vizi e delle virtù dominata dall’azione dello spiritus, e ancora una volta ispirata al concetto chiave di autoconservazione. Nel contatto con le cose, lo spiritus prova sensazioni piacevoli oppure dolorose. Ciascun ente percepisce con piacere (e tende quindi a ricercare) eventi e fenomeni volti a perfezionare e tutelare il proprio essere, mentre percepisce con dolore (e tende a rifuggire) quanto può danneggiarlo o distruggerlo. Questa disposizione dello spirito a perpetuarsi e dispiegarsi liberamente, in quanto capace di orientare le azioni e le scelte degli uomini, si identifica con la virtù: al fondo, un calcolo o una previsione corretta dell’utile e del vantaggioso che Telesio interpreta di conseguenza come realtà naturale, non culturale. Polemizzando con le soluzioni dell’Etica Nicomachea, egli sottolinea che la virtù non si costruisce né si esplica attraverso l’educazione, l’esperienza, la ricerca e la costruzione di una misura. È piuttosto la maggiore o minore perfezione e purezza dello spirito di ciascun individuo a determinare il suo temperamento, la qualità della sua azione morale, e, per estensione, perfino i costumi e gli ordinamenti dei diversi popoli.

Se gli ideali dell’etica telesiana sono improntati alla moderazione, alla temperanza, alla costruzione di mutui legami fra uomini, il bene che lo spiritus è in grado di conseguire, “secondo natura e secondo le proprie forze”, necessariamente “momentaneo” e talora “incerto”, appare peraltro in armonia con il “vero bene” dell’uomo, garantito dalla promessa divina di salvezza e di immortalità.

Del resto, in tutta la filosofia telesiana il finalismo del mondo naturale e gli stessi meccanismi di conservazione sembrano trovare la loro ultima ragione di essere nel perfetto, e ordinatissimo, atto creatore di Dio. Una sapienza creatrice e ordinatrice che l’uomo può celebrare e contemplare, ma mai penetrare. All’interno di questa filosofia non è di fatto possibile, né sul piano epistemologico, né su quello etico, forzare i confini della conoscenza sensibile per cogliere il disegno nascosto dell’artefice del mondo.

Ricezione e influenza delle dottrine telesiane

L’eversivo naturalismo telesiano suscita negli ambienti filosofici italiani immediato interesse, dibattiti spesso vivaci e non poche polemiche (la più nota e significativa è quella con Francesco Patrizi da Cherso). Ma non mancano pure avversari più insidiosi e pericolosi: nel mondo delle università, nei circoli romani e nella stessa città di Cosenza, come rivela la lettera inviata da Telesio nell’aprile 1570 al cardinale Flavio Orsini, arcivescovo della città, ove si registrano con preoccupazione le “proposizioni contra la religione” individuate nei suoi scritti da alcuni concittadini: “ch’io metto l’anima mortale, et che negho ‘l Cielo sia mosso dall’intelligentie” (Girolamo De Miranda, Una lettera inedita di Telesio al cardinale Flavio Orsini, “Giornale critico della filosofia italiana”, 72, 1993, fasc. 3, p. 374).

E nonostante il gran lavoro di riscrittura e la costante volontà di negoziato con avversari e autorità ecclesiastiche, negli anni Novanta anche la sua opera sarà investita dal severo intento di normalizzazione e dalle rigidissime chiusure filoaristoteliche e filotomiste che caratterizzano il papato di Clemente VIII. Ormai consolidati e sempre più consapevoli e selettivi, gli organismi inquisitoriali ampliano il proprio perimetro di azione e di controllo, puntando a colpire non soltanto l’eresia religiosa e dottrinale, ma ogni forma di dissenso culturale. Si apre così una fase di verifica minuziosa dell’ortodossia di filosofi, naturalisti e scienziati, al fine di attenuare o ridurre a formulazioni consone al dettato scritturale, alla norma teologica o al precetto scolastico anche il pensiero dei novatores e le formulazioni della nuova fisica. In questa prospettiva, l’iscrizione all’Indice dei testi telesiani appare ascrivibile non solo a un generico antiaristotelismo, ma anche e soprattutto al carattere materialistico e immanentistico della sua filosofia (certo non incrinato dal dispositivo un po’ forzato dell’anima a Deo immissa), unito a una cosmologia che insiste sull’unità e omogeneità di mondo celeste e mondo sublunare.

Ma, al di là delle resistenze e dei divieti, il richiamo alla concretezza dei processi naturali e il rifiuto del principio di autorità sono elementi destinati a esercitare una suggestione indiscutibile e potente sui contemporanei. Già i primi lettori del De rerum natura percepiscono e interpretano le dottrine telesiane, costruite con lessico e immagini volutamente arcaizzanti, come un palese recupero della filosofia naturale presocratica. Così, il nesso – istituito in modo particolare da Patrizi – fra Telesio e Parmenide innesca una riflessione sui caratteri della materia e della corporeità i cui echi arriveranno fino a Francis Bacon (sua è la definizione di Telesio come “riformatore di non poche opinioni e primo degli uomini nuovi”) e Pierre Gassendi.

E anche Bruno e Campanella si confronteranno con le sue dottrine e non mancheranno di attribuirgli una funzione di rilievo nella sovversione dell’auctoritas aristotelica, premessa ineludibile per la costruzione di una filosofia della natura davvero nuova e libera da ipoteche secolari. La lettura del De rerum natura, con la sua dottrina della sensibilità universale, avrà per Campanella i caratteri di una vera e propria rivelazione, celebrata sia nella Philosophia sensibus demonstrata che nel celebre sonetto dedicato al “gran Telesio”. Mentre Bruno, pensatore mai particolarmente prodigo di elogi, nel De la causa, principio et uno ricorderà con dichiarato rispetto l’“ingegno” del “giudiciosissimo Telesio” e la sua “onorata guerra” contro Aristotele, giustamente combattuta alla luce di una concezione positiva e vitale della natura e delle forze che operano in essa. Ma non basta: perché l’immagine, tracciata in primo luogo da Campanella, di Telesio come capostipite della genealogia dei novatores sarà destinata a una lunga fortuna, soprattutto nell’Italia meridionale. Qui, infatti, fino alle soglie dell’Illuminismo, il filosofo cosentino, pur letto in misura sempre minore, sarà regolarmente evocato come maestro esemplare di un processo di rinnovamento culturale ancora in atto, e simbolo di una declinazione squisitamente italiana della libertas philosophandi.

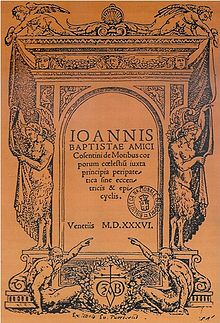

GIOVAN BATTISTA D’AMICO

Nome tornato agli onori della cronaca proprio in questi ultimi giorni, per le vicende inerenti il nuovo planetario che si appresta ad aprire i battenti a Cosenza, ma a differenza del precedente noto davvero solo a pochi.

Astronomo, Filosofo, matematico è nato a Cosenza nel 1511 ed è morto a Padova nel 1538, autore dell’operetta De motibus corporum coelestium iuxta principia peripatetica sine eccentricis set epicyclis, pubblicata a Venezia nel 1536 e nel 1537 e a Parigi nel 1549.Le sue osservazioni furono una delle fonti per il lavoro di Niccolò Copernico. Da (wikipedia) Contemporaneo di Bernardino Telesio, frequentò lo Studium dei Domenicani, università aperta a tutti e non solo all’ordine dei Padri Predicatori. Per il resto della sua biografia si conosce ben poco se non quanto trapela dalla sua maggiore opera, il De motibus corporum coelestium iuxta principia peripatetica sine eccentricis et epicyclis, pubblicato nel 1536 a Venezia per i tipi di Giovanni Patavino e Venturino Roffinelli. Dalla sua opera si traggono le uniche scarne notizie relative alla sua vita, ovvero, come da lui stesso riportato nell’opera, che Amico fosse cosentino di nascita e che all’epoca della pubblicazione avesse la giovane età di 24 anni. Questo farebbe collocare la nascita dell’Amico a Cosenza forse nell’anno 1512, seppure alcuni studiosi propendano per il 1511. Tuttavia la nascita dell’astronomo risulta di difficile datazione non essendo noto in quale mese del 1536 il De motibus fu pubblicato e in quale periodo esso venne compilato dall’autore.Sempre all’interno del De motibus, nel proemio, l’Amico riferisce di essere stato allievo di Vincenzo Maggi (1498-1564), Marco Antonio Passeri detto il Gènua (1491-1563) e di Federico Delfino (1477-1547), professori all’Ateneo di Padova negli anni precedenti la pubblicazione del De motibus e anche professori del Telesio; queste informazioni porrebbero l’Amico nel filone di pensiero dell’aristotelismo padovano rinascimentale e dimostra che l’astronomo cosentino avesse frequentato l’Università di Padova, una delle più prestigiose dell’epoca, dalla quale tuttavia non si ha certezza se si fosse licenziato con una laurea, dato che il suo nome non risulta in nessuna lista di laureati di quell’ateneo. Dopo la frequentazione dei corsi di Padova parrebbe, ma anche qui non vi è certezza alcuna, che l’Amico fosse stato ammesso all’Accademia Cosentina forse nell’anno 1537, ovvero un anno dopo la prima pubblicazione a stampa del De motibus e un anno prima della morte del giovane astronomo che avrebbe avuto fra i 26 e i 27 anni. Va detto che il De motibus fu la prima operetta a mettere in discussione il modello tolemaico e che l’opera si concludeva anticipando per sommi capi alcuni dati oggetto di una futura pubblicazione e che promettevano di essere assolutamente rivoluzionari. L’Amico considerò due ordini di obbiezioni che erano state mosse al sistema esposto da Aristotele: da una parte le combinazioni di movimenti circolari che egli aveva supposto non spiegavano tutte le particolarità del percorso degli astri, dall’altra la variazione dei diametri apparenti della Luna e del Sole escludeva che essi si trovassero sempre ad ugual distanza dalla Terra. L’Amico aumentò quindi considerevolmente il numero delle sfere deferenti (e delle relative reagenti) attribuite a ciascun pianeta. La variazione, poi, dei diametri apparenti del Sole e della Luna, se pur la sua rilevazione non fosse dovuta a difetto degli strumenti, era spiegata dall’Amico, con cause geometriche. Da questa considerazione gli studiosi tendono a pensare che la prematura morte per assassinio di Amico fosse stata provocata dall’invidia della sua dottrina, così come suggerito da un anonimo che compose l’epitaffio del giovane astronomo nel quale si leggeva:

« IOAN. BAPTISTÆ AMICO Cosentino, qui cum omnes omnium liberalium artium disciplinas miro ingenio, solerti industria, incredibili studio, Latine Grece atque etiam Hebraice percurrisset feliciter, ipsa adolescentia suorumque laborum & vigilarum cursu pene confecto, a sicario ignoto, literarum, ut putatur, virtutisque, invidia, interfectus est MDXXXVIII. »

(Monumentorum Italiae, quae hoc nostro saeculo & a Christianis posita sunt, libri 4, pag.11)

ovvero “ammazzato da ignoto sicario si pensa per invidia della sua scienza e delle sue virtù”.

Nel 1538 Amici venne assalito, derubato e ucciso mentre camminava nei vicoli di Padova. Il processo contro ignoti che seguì accertò che era scomparsa una borsa contenente alcuni documenti, che forse erano proprio le carte con quelle rivoluzionarie osservazioni che aveva promesso l’autore, o almeno così sembrava credere l’Inquisizione nel processo postumo per eresia che subito dopo istituì contro lo studioso defunto. Dell’Amico fa menzione nella sua orazione in morte di Telesio, Giovanni Paolo d’Aquino, filosofo e oratore calabrese nato a Cosenza e morto intorno al 1612, che definisce l’Amico “così grande astrologo e filosofo” e nulla aggiunge alla sua biografia rispetto a quanto già noto. Un mistero impossibile da risolvere, visti i secoli trascorsi. Quel che resta certo è che, pochi anni dopo, le intuizioni del cosentino si rivelarono meritevoli di considerazione. Sembra che fossero note anche al grande Niccolò Copernico, che pubblicò la sua teoria, nel De revolutionibus orbium coelestium appena cinque anni dopo la morte di Amico. E secondo alcuni non fu solo un caso.

BARLAAM

Così il Petrarca:

La morte mi ha privato del mio Barlaam. Ma, a dir vero, io stesso me ne ero privato. Non mi accorsi che l’onore si sarebbe risolto in un mio grave danno. Difatti, aiutandolo a diventare vescovo, persi il maestro con il quale avevo cominciato a studiare con fiduciosa speranza (Familiares, XII, 2.7).

Barlaam Calabro, al secolo Bernardo Massari, conosciuto anche come Barlaam di Seminara o Barlaam di Calabria (Seminara, 1290 ca.; † Avignone giugno[1], 1348), è stato un monaco, vescovo, matematico, filosofo, teologo e studioso della musica bizantino. Uomo di vasta cultura, fu maestro di lingua e di letteratura greca di Francesco Petrarca e di Giovanni Boccaccio, rivoluzionò l’aritmetica, scrisse di musica; ma fu anche profondo teologo, che si oppose alla dottrina dell’esicasmo dei monaci della Chiesa d’Oriente.

Nacque a Seminara, nei pressi di Reggio di Calabria, verso la fine del XIII secolo, e tradizionalmente si riporta l’opinione di Ferdinando Ughelli[2], non documentalmente provata, che il nome di battesimo fosse Bernardo.Le notizie certe sulla sua formazione si ricavano dalla bolla con cui papa Clemente VI lo nominò vescovo di Gerace: il documento informa che Barlaam fece il percorso monastico e sacerdotale in Calabria, nel monastero basiliano di Sant’Elia di Capasino (diocesi di Mileto).Dagli scritti di Barlaam stesso apprendiamo anche che egli fu formato nella fede nell’ambito della Chiesa Ortodossa, che in quegli anni era ancora molto diffusa nell’Italia meridionale[3]. Al contrario, non abbiamo evidenze sulla formazione culturale: tuttavia, emerge dai suoi scritti una profonda conoscenza dei filosofi greci, specialmente di Platone e Aristotele, ma anche di San Tommaso d’Aquino e della Scolastica, per cui si devono presupporre contatti con le maggiori scuole di filosofia e teologia dell’Italia meridionale e centrale.

Nella seconda metà degli anni Venti del XIV secolo si mise in viaggio, verso l’Etolia e Tessalonica, per poi giungere a Costantinopoli (approssimativamente nel 1326 o 1327) dove regnava Andronico III Paleologo, e dove il dotto Barlaam guadagnò i favori dell’imperatrice Anna di Savoia. Divenne igumeno dell’importante convento di San Salvatore; nel frattempo scrisse con successo trattati di logica e di astronomia (ne è sopravvissuto sino a noi uno sull’etica stoica) che lo resero famoso; ottenne una cattedra nell’università. Il suo successo come filosofo lo portò però anche allo scontro con l’intellighenzia della capitale e scatenò la gelosia dell’umanista bizantino Gregorio Niceforo, un professore nel monastero di Chora che in un suo libello narrò della sfida accademica tenutasi fra i due eruditi nel 1331 su tutti gli argomenti dello scibile umano di quei tempi. Dopo la sfida, Barlaam divenne stimato professore nel secondo centro culturale dell’impero, Tessalonica, dove ebbe fra i suoi allievi alcuni dei migliori futuri teologi e dotti bizantini: Gregorio Acindino, Nilo Cavasila, Demetrio Cidone.

Nel 1333-1334, nell’ambito delle trattative per la riunificazione tra le due Chiese di Oriente e di Occidente, giunsero a Costantinopoli i domenicani Francesco da Camerino, arcivescovo di Vosprum, e Riccardo, vescovo di Cherson, incaricati dal papa Giovanni XXII.Grazie al suo prestigio e alla stima di cui continuava a godere presso gli ambienti di corte, Barlaam fu scelto dal patriarca Giovanni Caleca come portavoce della Chiesa ortodossa.Il punto di divisione, come noto, era principalmente il dogma della processione dello Spirito Santo: in tale occasione Barlaam sviluppò le sue argomentazioni teologiche e filosofiche, sulla base delle posizioni del volontarismo di Duns Scoto e Guglielmo di Occam, in opposizione alle tesi domenicane basate sul realismo di San Tommaso d’Aquino.

Le posizioni delle due parti rimasero inconciliabili e le trattative non ebbero alcun risultato; ma Barlaam, nelle sue dissertazioni, sviluppò anche critiche verso l’esicasmo e sottolineò la differenza di valore tra la teologia scolastica e la contemplazione mistica; con ciò divenne inevitabilmente protagonista di una violenta polemica contro le concezioni ascetiche e mistiche dei monaci del Monte Athos nella persona soprattutto di Gregorio Palamas.Nei confronti del monaci athoniti Barlaam ebbe parole dure, accusandoli di eresia gnostica e deridendoli col nomignolo di umbilicamini (omphalopsychoi). Il dibattito divenne uno scontro, che sfociò in una denuncia di eresia mossa da Barlaam contro Palamas davanti al patriarca Giovanni Caleca con lo scritto “Contro i Massaliani.La controversia, non vista di buon occhio dalle autorità che desideravano mantenere la pace religiosa, fu risolta nel Concilio di Costantinopoli (1341). Il discorso finale tenuto da Andronico, che celebrò una generale riconciliazione, non rispecchiò la realtà dei fatti: Barlaam, perdente, vide la condanna delle proprie dottrine e fu costretto a scusarsi formalmente con gli esicasti e a sospendere ogni futuro attacco verso di loro.Addirittura Giovanni Caleca, con un’enciclica, condannò le tesi di Barlaam e impose la distruzione dei suoi scritti.

Nel frattempo, nel 1339 era stato inviato da Andronico III ad Avignone come delegato in missione diplomatica in Europa, alla quale l’imperatore intendeva sollecitare un intervento per una crociata contro l’avanzata dei Turchi ottomani.

Barlaam si era recato a Napoli, insieme a Stefano Dandolo, presso Roberto d’Angiò e poi a Parigi da Filippo VI di Valois per chiedere aiuti militari; infine i due erano andati presso la Curia di Avignone di papa Benedetto XII per ottenere la sua approvazione alla crociata (in cambio Barlaam aveva prospettato un concilio ecumenico per la riunione delle due grandi Chiese).La missione non aveva avuto buon esito, a causa della situazione politica europea, ma nell’occasione Barlaam aveva costruito delle importanti relazioni personali.

Nel 1341, dopo il fallimento del concilio di Costantinopoli e la morte di Andronico III (15 giugno), Barlaam nel mese di luglio tornò in Calabria e da lì raggiunse a Napoli l’umanista Paolo da Perugia con cui collaborò nella compilazione delle Collectiones e nel riordinamento della libreria angioina.Tra l’agosto di quell’anno e il novembre del successivo fu ad Avignone da papa Clemente VI.Questo soggiorno fu particolarmente importante, perché Barlaam conobbe Francesco Petrarca, al quale insegnò il greco e dal quale fu avviato alla conoscenza del latino, con cui aveva poca dimestichezza; ma ancor più importante fu il definitivo passaggio di Barlaam alla fede cattolica.

Grazie alla nuova obbedienza al papa, alle sue qualità personali e all’intercessione dei buoni uffici di Petrarca, gli fu assegnata la diocesi di Gerace, di cui Barlaam fu nominato vescovo il 2 ottobre dello stesso 1342, consacrato dal cardinale Bertrando del Poggetto.A Gerace non ebbe vita facile, a causa dei contrasti con la curia di Reggio.

L’ultima missione diplomatica

Nel 1346 fu nuovamente inviato in missione diplomatica dal papa a Costantinopoli in un rinnovato tentativo ecumenico.Tuttavia la situazione nella capitale bizantina era sempre molto tesa: sul trono sedeva Anna di Savoia reggente in nome del figlio Giovanni V; nel 1343 Palamas era stato arrestato e scomunicato.Giovanni Caleca, diventato nemico degli esicasti, fu deposto il 2 febbraio 1347 e il giorno stesso Giovanni Cantacuzeno, favorevole agli esicasti e appoggiato da Palamas tornato in auge, si autonominò coimperatore accanto a Giovanni V.Barlaam, già compromesso dalle sue precedenti posizioni, non poté far altro che tornare in Occidente.

In primavera fece ritorno ad Avignone, dove rimase fino alla morte avvenuta probabilmente agli inizi di giugno 1348.In effetti, non conosciamo la data certa della morte, ma la bolla di nomina di Simone Atumano, suo successore a Gerace, datata 23 giugno 1348, descrive l’evento come recente.

La copiosa produzione di Barlaam è andata in parte perduta e di quella sopravvissuta la maggior parte è ancora inedita. Ce ne è giunto un elenco con gli incipit nella Biblioteca graeca di Johann Albert Fabricius. Si contano opere teologiche, fra cui:

opuscoli contro la processione dello Spirito Santo Filioque;

scritti sul primato del papa;

il progetto di unione delle Chiese elaborato per la prima missione ad Avignone (in greco);

un discorso per il sinodo di Costantinopoli (in greco);

due discorsi in latino tenuti al cospetto di papa Benedetto XII;

varie lettere e scritti in latino successivi alla conversione;

otto lettere relative allo scontro con gli esicasti;

l’opera Contro i Messaliani è perduta in quanto fu distrutta a seguito della sconfitta di Barlaam nella disputa; ci restano solo alcune citazioni in altre fonti.

Opere filosofiche:

Ethica secundum Stoicos ex pluribus voluminibus eorumdem Stoicorum sub compendio composita, che espone l’etica stoica (mostra un’ottima conoscenza di Platone);

Le soluzioni dei dubbi proposti da Giorgio Lapita:

opere scientifiche:

Arithmetica demonstratio eorum quae in secundo libro elementorum sunt in lineis et figuris planis demonstrata, che è un corfimentario al secondo libro di Euclide;

un’opera in sei libri di algebra e aritmetica;

Logistica nunc primum latine reddita et scholiis illustrata, che è un trattato di calcolo con frazioni ordinarie e sessagesimali con applicazioni all’astronomia. L’opera fu pubblicata a Strasburgo nel 1592 e a Parigi nel 1600, insieme ad una sua traduzione in latino;

un commentario alla teoria dell’eclissi solare dell’Ahnagesto di Tolomeo;

una regola per la datazione della Pasqua;

commentari su tre capitoli degli Armonici di Tolomeo; questi capitoli trattano la relazione fra i numeri primi del Sistema Perfetto greco e le sfere celesti, come le consonanze musicali e il movimento dei pianeti si debbano trovare attraverso i numeri, e come le qualità delle sfere si accordino con quelle dei suoni musicali.

Sino ai tempi più recenti le opere teologiche e legate all’attività diplomatica sono state più studiate, mentre ultimamente si è rivalutata l’opera di Barlaam anche come acutissimo e brillante scienziato, versatile e innovativo, oltre che come significativo contributore nella reintroduzione del greco in Occidente, attraverso l’insegnamento della lingua a personalità come Paolo da Perugia e Petrarca e anche Boccaccio.

La novella di Barlaam

L’ENIGMATICO ZOO DELL’ANTELAMI SCOLPITO SUL BATTISTERO DI PARMA

Il complesso ha tre portali. Uno si apre sul lato settentrionale ed è chiamato della Vergine. Il secondo, che guarda a occidente, è detto del Giudizio e, per le regole liturgiche, costituisce l’ingresso principale. Il terzo, definito della Vita, è senza dubbio il più semplice. Evocano rispettivamente la nascita di Cristo, il suo ritorno per giudicare gli uomini e la possibilità di salvezza dalle tentazioni demoniache. L’ultimo, tuttavia, si differenzia dagli altri per la straordinarietà del contenuto. Nella lunetta c’è un bassorilievo che contiene una rappresentazione allegorica dell’esistenza umana. Al centro, tra i rami di un albero, siede un giovinetto con i piedi appoggiati al tronco.

La mano mancina estrae del miele da un alveare e l’altra lo porta alla bocca. Intanto, però, due roditori non facilmente definibili cercano di recidere le radici della pianta, mentre in basso un drago che sputa fiamme attende minaccioso che il ragazzo precipiti giù. Ai lati della pianta si vedono 4 tondi. L’inferiore a sinistra mostra il carro del sole trainato da due cavalli. Apollo impugna una frusta e punta verso la notte, quasi a voler fugare le ultime tenebre. Il superiore ritrae un profilo maschile che rappresenta il giorno. Nel medaglione in basso a destra si nota il cocchio della luna mosso da due tori, che Diana stimola con un pungolo. Intorno sono disposti due fanciulli nudi che suonano delle trombe e due bimbetti vestiti che cercano con dei bastoni di frenare la veloce corsa della biga. In quello più in alto si scorge la notte con una fiaccola e dietro la testa di un toro.

Il tessuto simbolico sembra quasi scontato e ricorda che l’esilio terreno è incessantemente consunto dall’implacabile incalzare del tempo, mentre le fauci dell’inferno attendono chi ha preferito la dolcezza dei piaceri effimeri al vero bene. In ogni modo i protagonisti del quadro non sono un’invenzione dell’artista. Prescindendo dai miti pescati tra i tesori della civiltà classica, lo scorcio ricalca fedelmente il succo d’un romanzo conosciuto nell’Europa occidentale a partire almeno dal X secolo. Si tratta dell’adattamento ellenico d’una leggenda popolare che parla di Josafat, figlio del re indiano Abenner. Costui decide di tenere il figlio nella bambagia, o meglio in un luogo di delizie, per evitare che subisca le sofferenze del mondo. Ma, nonostante tutte le precauzioni del padre, a un certo punto il principe incontra le cruciali testimonianze dell’infermità, della vecchiaia e della morte. E, incalzato dagli interrogativi che sorgono spontanei di fronte alle prove del dolore, sotto la guida dell’eremita Barlaam scopre la vita non edulcorata abbracciando la verità evangelica.

Un brano del libro, narrato dal maestro spirituale al nobile, racconta d’un uomo che, alla vista d’un unicorno imbizzarrito, fugge via a gambe levate ma finisce sul ciglio d’un burrone. Si aggrappa a un fuscello e pensa che da quel momento in poi può stare tranquillo. Ma, guardando bene, vede due sorci che stanno rosicchiando le radici dell’arbusto al quale è sospeso. Anzi, sono proprio sul punto di troncarle di netto. Allora scruta in fondo al burrone e scorge un mostro orribile, che spira fuoco dalle narici. Ha un aspetto torvo e minaccioso, spalanca ferocemente le fauci e non vede l’ora di divorarlo. A quel punto aguzza lo sguardo per esaminare la base d’appoggio su cui tiene puntellati i piedi. Nota quattro teste d’aspidi che si protendono fuori dalla parete rocciosa cui si tiene avvinghiato. Levando però gli occhi in alto, scopre che dai ramoscelli della pianta stilla qualche goccia di nettare. Allora cessa di preoccuparsi dei pericoli che lo circondano e si gusta in santa pace la zuccherata ghiottoneria. Orbene, l’aristocratico al quale la vicenda viene riportata non è altri che Siddharta. In sostanza, si è al cospetto della trasposizione in chiave cristiana della religione buddista.

Giuseppe Oliva – team Mistery Hunters

Alfonso Morelli – team Mistery Hunters

fonti: wikipedia, calabriaonline, figlidicalabria

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.