Calabria, terra aspra e fertile, terra di mare e di montagna, terra di contraddizioni e complessità storiche, naturali, culturali. Le strutture difensive in Calabria sono state influenzate dalla continua minaccia delle invasioni. Un tratto di costa così grande ha costretto i regnanti delle varie epoche, a costruire molte di queste opere difensive. Il timore degli attacchi dal mare è stata la principale motivazione della costruzione di moltissime barriere difensive. Ogni opera aveva una precisa motivazione militare e strategica, collocandosi lungo le principali vie di comunicazioni o a presidio di città. Il nome odierno deriva dal volgare “castellum”, a sua volta dal latino “castrum”, insediamento militare. Furono infatti i Romani a sviluppare un accampamento organizzato con diverse strutture di difesa. L’antenato dei castelli fu proprio il “castrum” dei Romani, cioè l’accampamento militare formato da tende di pelle o da baraccamenti. I “castra” dei Romani erano costruiti su pendii, avevano forma quadrata o rettangolare ed erano circondati da un fossato. L’arrivo dei Barbari comporta uno studio da parte degli ingegneri Romani di nuove fortificazioni, come le Mura Aureliane. Tuttavia è con la caduta dell’Impero e il conseguente annullamento del potere centrale che si comincia a sviluppare l’idea di un edificio fortificato adatto a difendere un territorio. Fu costruito il “castellum”, opera fortificata con materiale più solido, agli angoli e alle porte venivano innalzate delle torri di vigilanza, delineandosi così il castello medievale. Il castello comprendeva: le cinta, il mastio e il palazzo baronale. Con le prime due, si garantiva sicurezza e difesa al palazzo, dove dimorava il signore ed amministrava la giustizia. Fino al XIII sec. raramente le mura ebbero dei fossati, dal XV sec. ogni fortificazione ne aveva almeno uno, mentre nel XIII sec. venne introdotto l’uso dei merli sul “parapetto”. Durante tutto il Medioevo ogni territorio, ogni comunità viene dotata di castelli e fortificazioni, grazie all’avvento del feudalesimo: ogni proprietario terriero, dal vassallo al valvassino si dota quindi di un castello, usato come abitazione della sua famiglia e come ricovero della guarnigione di soldati alle sue dipendenze. Sono i secoli cosiddetti dell’incastellamento. Molti castelli in principio erano solo delle torri di guardia isolate, solitamente di legno, adatte a proteggere appezzamenti di terreno e a controllare passaggi obbligati. Con il passare degli anni si assiste a un progressivo processo evolutivo dove il castello diventa un complesso di edifici fortificati, a volte comprendenti un intero borgo, abitato dal popolo che serve il Signore e i suoi bisogni e che, all’occorrenza, si rifugia all’interno del complesso fortificato sopportando assedi. Sede del signore, rimase per tutto il Medioevo, il centro amministrativo e giuridico. Nel tardo Medioevo si assiste all’edificazione di castelli nelle grandi città, allo scopo di controllarla e per far fronte alle insubordinazioni cittadine. Le torri erano abbastanza alte, ma con l’introduzione delle armi da fuoco furono abbassate al livello delle cinta ed i fossati diventavano più larghi e profondi e venne introdotto il “ponte levatoio“, formato da un tavolato girevole intorno a due perni fissi nei lati del portone. Il mastio era una grande torre con la funzione di sorvegliare il terreno circostante e baluardo di difesa contro gli assalitori e su di esso si innalzava il vessillo. Quasi tutti i castelli si dotarono di due porte. Il castello assolve le funzioni protettive fino al XVII secolo, quando la polvere da sparo e le nuove armi da fuoco rendono obsolete le protezioni medievale-rinascimentali. Nascono quindi le fortificazioni alla “moderna” e le cittadelle, mentre i castelli vengono ristrutturati come residenze signorili per le famiglie nobili oppure sono stati abbandonati e sono diventati dei giardini di pietre. I castelli di Calabria sono tanti e rappresentano un libro aperto di storia, miti, leggende e gesta eroiche che tramandano, attraverso il tempo, il protagonismo bellico, il valore, il coraggio e l’ansietà di libertà e di indipendenza di tutti i paesi calabresi, difronte all’infuriare di diversi invasori. I castelli in Calabria sono davvero tantissimi e localizzati sia sulle coste che sull’entroterra. Qui ne conosciamo alcuni, quelli meglio conservati e più suggestivi.

Le Castella

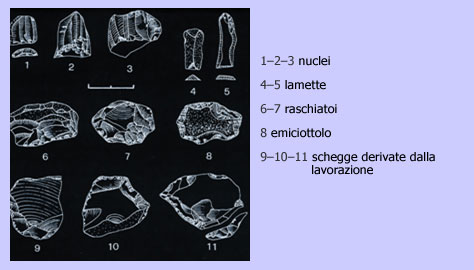

Tra i castelli più suggestivi della Calabria, il castello aragonese di Le Castella è divenuto nel tempo il simbolo del turismo culturale nella regione. Ubicata su un piccolo lembo di terra prospiciente la splendida Costa dei Saraceni nella frazione Le Castella del comune di Isola Capo Rizzuto, la splendida fortezza di Le Castella è ciò che rimane di una vasta area che doveva costituire un vero e proprio villaggio dotato di cinta muraria. Di probabile origine magnogreca, ebbe varie modifiche architettoniche nel corso dei secoli, a seconda dei governanti e delle esigenze difensive. Importantissime sono le monumentali cave di blocchi e di rocchi di colonna di età greca (VI-III secolo a.C.) sulla Punta Cannone e nell’area del porto. Da esse sono stati presumibilmente estratti i rocchi delle colonne del Tempio di Hera Lacinia, posto sul promontorio di Capo Colonna. La fortezza non ospitò mai la nobiltà del luogo, ma servì sempre da ricovero per i soldati impegnati contro gli attacchi provenienti dal mare dagli invasori di turno. La torre cilindrica che svetta centralmente all’interno della fortezza è di chiara derivazione angioina risalente al XIV secolo, caratterizzata da una splendida scala a chiocciola in pietra che ne collega i tre piani. Verso la fine del XV secolo la fortezza di Le Castella passò in mano aragonese. Nel 1496 il re Federico d’Aragona la consegna al conte Andrea Carafa che tra il 1510 ed il 1526 fa edificare possenti bastioni quadrangolari speronati al fine di aumentare la capacità difensiva del castello. Quelle degli angioni ed aragonesi sono le modifiche più importanti del castello, oggi ben visibili grazie ad una paziente opera di restauro. Gli scavi archeologici effettuati all’interno della fortezza di Le Castella, hanno evidenziato differenti stratificazioni storiche e architettoniche con sovrapposizione di diverse fasi edilizie. Sul lato est della fortezza è emerso un muro lungo quaranta metri fatto a blocchi di calcare e piccoli riquadri in pietra disposti a scacchiera, simile per tecnica edilizia al muro ellenistico di Velia. Dal castello si gode una splendida visuale sul mar Ionio e sulle acque della Riserva Marina di Capo Rizzuto. La fortezza di Le Castella si colloca oggi in un contesto ambientale di elevato pregio naturalistico, circondato dalla Riserva Marina di Capo Rizzuto, istituita nel 1991. In una delle stanze della fortezza è possibile osservare i fondali dell’Area Marina Protetta in tempo reale grazie a delle telecamere subacquee posizionate a 10 metri di profondità. L’intera zona di Capo Rizzuto è interessata da una frequentazione turistica tra le più elevate della Calabria, sia per il valore paesaggistico ed ambientale delle coste, sia per la ricchezza di risorse culturali ed archeologiche.

Castrum Petrae Roseti

Situato a Roseto Capo Spulico, a picco sul mare sul Promontorio di Cardone, il Castrum Petrae Roseti (Castello della Pietra di Roseto) è un castello fortificato a difesa della costa dell’Alto Ionio Cosentino, risalente ad epoca normanna, ricostruito nel Duecento per volontà dell’imperatore e re di Sicilia Federico II di Svevia, rimaneggiato più volte fino al secolo XVI. Nel XIII secolo fu requisito da Federico II ai Cavalieri Templari, per ritorsione verso il loro tradimento durante la VI crociata in Terra Santa, e divenne fortezza prettamente militare; dai registri angioini si conosce l’entità della guarnigione assegnata alla fortezza, che nel 1275 risulta composta dal castellano, uno scudiero e da dodici guardie. Già la sua pianta trapezoidale testimonia il riferimento al tempio di Gerusalemme e basti leggere nelle antiche mappe catastali, Foglio 34 del Comune di Roseto Capo Spulico, i nomi delle contrade che circondano il maniero per confermare detta ipotesi: a Nord del Tempio troviamo il fiume Giordano che poi scende verso Est; a Nord troviamo la terra Giordana con il primo paese di Montegiordano, confinante col maniero; a Sud leggiamo il nome di Piano d’Orlando, che richiama Re Artù ed i Cavalieri della Tavola Rotonda alla Ricerca del Sacro Graal; ad Ovest leggiamo il nome di Piano di Salomone, il re costruttore del Sacro Tempio di Gerusalemme; ad Est l’acqua dello Jonio, come a rappresentare l’acqua del Giordano che scende da Nord verso Est, rispetto alla Città Santa. A conferma rileviamo i seguenti segni esoterici inseriti su un imponente portale in stile gotico: la rosa crociata, i petali di giglio, il cerchio di Salomone e lo stemma con grifone, emblema del casato Svevo. Ed ancora: un onfale con sopra incisi i segni della Passione di Cristo con l’Agnus Dei, il tetragramma di Heavè, una croce cristiana all’ingresso del piano terra e, sul cornicione di detto ingresso, i numeri romani che richiamano i versetti di inno ad Allah del Corano. Segno che Federico credeva nella unione delle tre religioni monoteiste. Il castello è di forma trapezoidale ed ha tre torri di avvistamento possenti, una delle quali più alta, merlata e a pianta quadrangolare. All’nterno della rocca si apre un ampio cortile con cisterna centrale per l’approvvigionamento d’acqua e i resti delle scuderie, mentre gli interni hanno saloni di rappresentanza e grandi stanze ancora arredate secondo lo stile medioevale. Non è un caso, quindi, se il “Castrum Petrae Roseti” è stato classificato tra i 10 castelli più belli e romantici d’Europa dalla rivista “Style”.

Castello Carafa

Spostiamoci un po’ più giù, in provincia di Crotone, precisamente a Santa Severina, dove troviamo un altro meraviglioso castello. La costruzione risale all’epoca normanna (XI secolo) che tanta importanza ha avuto nella storia della Calabria. Il castello Carafa, detto anche di Roberto il Guiscardo, il re normanno che ne ordinò la costruzione su una fortificazione preesistente di epoca bizantina, si estende su un’area di circa 10.000 metri quadri e, grazie ad un’abile restaurazione, avvenuta verso la fine degli anni Novanta, mette in mostra importanti reperti archeologici di origine greca, i resti di una chiesa (con pareti affrescate) e quelli di una necropoli bizantina. La costruzione bizantina è nota come oppidum ed è attestata da Erchemperto di Benevento testualmente come “oppidum beatae Severinae”. Inoltre nell’edificio trova ospitalità il museo dove sono esposti tutti i reperti archeologici del territorio e periodicamente nel Centro Documentazione Studi Castelli e Fortificazioni Calabresi, trovano spazio mostre d’arte, di pittura, scultura, esposizioni e altre importanti rassegne artistico–culturali. E’ una delle antiche fortezze militari meglio conservate d’Italia: è composto da un mastio quadrato con quattro torri cilindriche poste agli angoli fiancheggiate da quattro bastioni sporgenti da dove si gode di una magnifica veduta sull’ampia valle del fiume Neto e sulle colline del Marchesato di Crotone. Nel periodo svevo, il castellano di Santa Severina si chiamava Johannes de Ladda. Tale notizia è rilevabile in un documento edito da Walter Holtzmann apparso in “Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven ud Bibliotheken”. Nel corso dei secoli e dei passaggi dalle varie famiglie regnanti, ha subito varie modifiche. Bellissimi i saloni interni del castello, decorati a stucchi e affreschi barocchi, alcuni dei quali appartenenti al pittore Francesco Giordano. All’interno del castello di Santa Severina sono presenti delle sezioni museali di primario interesse, tra le quali spicca il museo archeologico, dedicato a tutte le presenze storiche rinvenute in città. L’impianto museale di tutto il castello è fornito di pannelli illustrativi che consentono una maggiore comprensione delle diverse aree del maniero di Santa Severina.

Castello della Valle

Castello della Valle è il castello di Fiumefreddo Bruzio, paese in provincia di Cosenza annoverato tra i Borghi più belli d’Italia. Nel 1054 Fiumefreddo fu espugnata da Roberto il Guiscardo, che provvide a fortificarla. Con la cinta muraria sorgeva anche il fortilizio (torre normanna). Nel 1098 l’autorità feudale passò a Simone de Mamistra, autore di un primo ampliamento. A picco su di uno sperone roccioso impervio e quasi inespugnabile a Sud-Est del centro storico, nel 1531 il feudo di Fiumefreddo venne donato da Carlo V d’Asburgo al marchese Ferdinando De Alarçon-Mendoza. Questi fece rimodernare il castello per uso residenziale secondo il gusto tardorinascimentale dell’epoca: a questa fase di interventi risale il portale d’ingresso michelangiolesco. Un recinto di pietra lo divideva dall’abitato e un ponte levatoio fungeva da accesso settentrionale. Una scala a chiocciola conduceva ai piani alti, dove sorgeva l’abitazione del feudatario. Tuttora si osservano i resti delle due torri circolari che nel ‘500 sostituirono quelle quadrate di fattura sveva. Poche sale conservano il pavimento; sulla facciata resistono alcune belle finestre di tufo lavorato. I sotterranei, in gran parte recuperati, sono stati oggetto di scavi archeologici e ora adibiti a sale espositive e sala convegni. L’alzato fu ridotto allo stato attuale di rudere durante l’occupazione napoleonica per sottomettere gli insorti borbonici, anche se mostra perfettamente l’imponenza avuta nel passato. Il valore aggiunto del Castello della Valle è costituito dalla preziosa opera del pittore siciliano Salvatore Fiume. Era il 12 agosto 1975 quando l’artista, all’apice della sua notorietà, si aggirava ispirato tra le rovine dell’edificio: decise di rivitalizzare il paese disseminando sue opere per le strade e nei monumenti e proprio al castello dipinse le pareti di una sala, all’epoca scoperchiata ed oggi restaurata e coperta. Nelle scene del “ La stanza dei desideri”, che hanno prevalentemente profilo naturalistico, trovano posto anche la figura di Pavarotti, a simboleggiarne la presenza a Fiumefreddo, e l’autoritratto dell’artista con la sua Zaù. Dichiarato “Monumento Contro Tutte le Guerre, nonostante il restauro, le due cannonate del generale Renyer, del 12 febbraio 1807, sono ancora ben visibili.

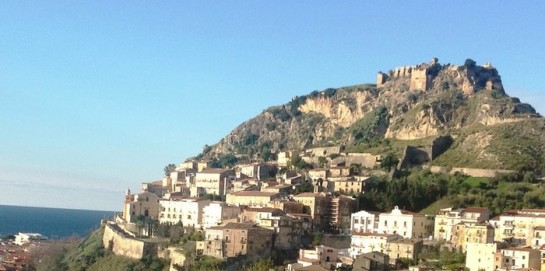

Castello Ruffo di Scilla

Il castello Ruffo di Scilla, talvolta noto anche come castello Ruffo di Calabria, è un’antica fortificazione situata sul promontorio scillèo che divide le due spiagge di Marina Grande e di Chianalea, proteso sullo stretto di Messina (già “stretto di Scilla”). Il castello costituisce il genius loci della cittadina di Scilla, circa 20 km a nord di Reggio Calabria, e sicuramente uno degli elementi più caratteristici e tipici del paesaggio dello Stretto e del circondario reggino. Sicuramente, il fatto di aver attraversato secoli e secoli di civiltà, ha alimentato grandemente miti, leggende e misteri che già normalmente nascono intorno ai castelli tanto che anche Omero ne parla nell’Odissea. La prima fortificazione a Scilla risale all’inizio del V secolo a.C.. Nel 493 a.C., il tiranno di Reggio Anassila, per porre fine alle incursioni dei pirati fece iniziare l’opera di fortificazione dell’alta rocca. Questa divenne per Anassilao un importante avamposto di controllo sul mare. Baluardo della sicurezza dei reggini, dotata di approdo, la fortificazione di Scilla è di fondamentale importanza agli effetti del felice esito della guerra contro la pirateria, consentendo ai tiranni di Reggio di opporre per lungo tempo una valida resistenza contro gli attacchi di nuovi nemici e contro i continui tentativi di rivalsa dei Tirreni sconfitti. Il dominio reggino sul luogo fu interrotto per soli cinquant’anni da Dionisio, tiranno di Siracusa, che, nel 390 a.C., assoggettò la rocca dopo un lungo assedio. La rupe pian piano divenne una vera fortezza, tanto che nel III secolo a.C. la fortificazione dei reggini, alleati dei romani, resistette validamente ai Punici alleati dei Bruzi. Successivamente Ottaviano, una volta disfattosi del rivale Pompeo, avendo compreso l’importanza strategica della rupe di Scilla che gli aveva offerto opportuno rifugio, decretò che venisse maggiormente fortificata. Infatti Plinio il Vecchio cita Scilla come Oppidum Scyllaeum (Naturalis historia, III, 76), e oppidum in latino è un termine usato per indicare un grande insediamento fortificato.

Scrive il geografo greco Strabone sullo Skyllaion (in greco Σκυλλαίον, originale denominazione greca del luogo):

| « Dopo il fiume Metauro c’è un altro Metauro; segue poi il promontorio Skyllaion, in posizione elevata, che forma una penisola con un piccolo istmo a cui si può approdare da entrambe le parti. Anasilao, tiranno di Rhegion, lo fortificò contro i Tirreni, facendone una stazione navale; impedì così che i pirati attraversassero lo Stretto: vicino infatti c’è il promontorio di Caenys che è l’ultima estremità dell’Italia che viene a formare lo Stretto […] » |

Nel 1533 il castello venne acquistato da Paolo Ruffo che decise di restaurarne il palazzo baronale poiché nel 1578 la famiglia Ruffo ottenne il titolo di principe. Il forte terremoto del 1783, che danneggiò tutta l’area dello Stretto e parte della Calabria meridionale, non risparmiò il castello di Scilla che però, divenuto proprietà demaniale dello Stato nel 1808, fu restaurato nel 1810. Il terribile sisma del 1908 distrusse gran parte dell’antica struttura del castello, mentre nel 1913 la parte superiore venne chiusa per ospitare il faro. Costruito nello stesso anno per fornire un riferimento alle navi che attraversavano lo Stretto, il faro è tuttora attivo ed è gestito dalla Marina Militare. Poi durante il periodo fascista alcuni ambienti vennero divisi in appartamenti destinati a impiegati e funzionari pubblici. Nell’ultimo trentennio il castello è stato utilizzato come ostello della gioventù, ma oggi, dopo un nuovo restauro, è un centro culturale: ospita infatti il Centro regionale per il recupero dei centri storici calabresi ed è sede di mostre e convegni. L’edificio presenta una pianta irregolare con parti databili a diverse epoche ma che nel complesso conservano tutt’oggi la configurazione abbastanza omogenea di una fortezza dotata di cortine, torrioni e feritoie. L’ingresso è preceduto dal ponte che conduce all’edificio il cui ambiente principale è caratterizzato dal portale di pietra costruito con arco a sesto acuto, sui cui campeggiano lo stemma nobiliare dei Ruffo e la lapide che celebra il restauro del castello eseguito nel XVI secolo. Superato l’androne a volta ribassata si apre un cortile, e da qui, percorrendo il grande scalone, si giunge all’ingresso della residenza. Questa è dotata di ampi saloni, essendo stata di proprietà di una delle più ricche e importanti casate del regno di Napoli.

Castello Ducale di Corigliano

l castello di Corigliano Calabro è una fortezza risalente all’XI secolo, sito in provincia di Cosenza nel comune omonimo. È stato definito come uno “fra i castelli più belli e meglio conservati esistenti nell’Italia meridionale”. Le prime notizie che testimoniano la presenza di un avamposto fortificato risalgono ai Normanni, in espansione verso la Calabria e la Sicilia, i quali dovettero erigere un baluardo a difesa di Corigliano e a controllo di tutta la sottostante piana di Sibari. L’origine del castello di Corigliano Calabro è legata alla figura di Roberto il Guiscardo (Roberto d’Altavilla), il re normanno d’aspetto gigantesco. Fu lui, secondo il suo biografo Goffredo Malaterra, a volere nel 1073 la costruzione di un fortilizio vicino Rossano, nell’ambito della linea di difesa realizzata in Valle Crati tra il 1064 e il 1080. Rossano era allora ancora fortemente permeata di religiosità e cultura bizantina e frequenti erano gli episodi di ribellione verso i nuovi conquistatori. La vicina Corigliano, pur essendo solo un piccolo borgo arroccato sulla collina detta ” del Serratore”, poteva subirne l’influenza e Roberto non voleva correre rischi. Da qui la decisione di costruire il castello che, secondo la tradizione normanna, aveva non tanto lo scopo di proteggere il territorio da pericoli esterni, quanto di far sentire alla comunità il peso del potere dominicale. Il primo signore del castello di Corigliano fu un vassallo del Guiscardo, Framundo, proveniente da L’Oudon (Francia), al quale seguirono suo fratello Rinaldo e poi suo nipote Guglielmo. La fortezza era costituita solo da una torre e la trasformazione che porterà il castello all’aspetto attuale avvenne solo dopo l’avvento dei Sanseverini, una delle famiglie più importanti del Regno di Napoli, e in particolare di Roberto, conte di Corigliano. A questo periodo infatti risale la costruzione all’interno del lato sud della struttura di alcune importanti e comode stanze signorili. Nel 1490, Alfonso Duca di Calabria, figlio di Ferdinando d’Aragona, rafforzò il potente mastio collegato al castello tramite un ponte levatoio protetto dal ravellino, allargò e reso più profondo il fossato su cui si poggiavano le scarpate delle torri di cui tre di loro sono più piccole e incastonate alla struttura quadrangolare. Nel 1538 il terribile pirata Barbarossa, nel corso di una delle sue incursioni in Calabria alla ricerca di schiavi e ricchezze, rivolse il suo attacco al territorio di Corigliano. I Coriglianesi, dopo una vana resistenza erano sul punto di cedere quando Pietro Antonio Sanseverino, sedicesimo conte di Corigliano, fece diffondere la notizia che un suo servo avevo sognato S. Francesco di Paola che gli aveva predetto una sicura vittoria contro i barbari incursori. Rassicurati da questa profezia, i cittadini si raccolsero nel castello e attorno alle porte delle mura cittadine, dopo una strenua resistenza riuscirono ad avere la meglio sui corsari guidati dal Barbarossa. Passato, nel corso dei secoli, oltre che sotto la potente famiglia dei Sanseverino, anche dai Saluzzo e dai Compagna, oggi il Castello Ducale, dopo una sapiente opera di restauro che ha coperto l’arco temporale 1988 – 2002, è un fiore all’occhiello non solo del territorio della Sibaritide ma di tutta l’Italia meridionale. Il mastio si divide in quattro livelli fino ad arrivare in cima alla torre, ogni livello ha la sua caratteristica diversa dagli altri.

- Piano terra: Il piano terra che doveva far parte della struttura più antica del castello, è affrescato solo nella volta con motivi geometrici monocromatici.

- Piano delle crociate: il più ricco dei quattro livelli con affreschi di antichi sovrani e cavalieri alle pareti e drammatiche scene di battaglie nelle numerose lunette incorniciate da stucchi sulla volta.

- Piano dell’antica Roma: in questo piano gli affreschi nei tondi della volta eternano famose scene dell’antichità classica, in un geometria che si compone in petali avvolgendosi a fiore sul tortuoso stelo della scala.

- Piano degli scudi: ultimo piano del mastio, sono presenti numerosi scudi effigiati ad intervalli regolari lungo il perimetro della volta sulla quale spiccano regali figure assise in trono, contornate dai simboli del loro potere.

Anima del mastio è la vertiginosa scala a chiocciola in ferro voluta dai Compagna che si riavvolge su se stessa per tutta l’altezza della torre, in un crescendo di decori ed affreschi eseguiti dal pittore fiorentino Girolamo Varna attorno al 1870.

Castello Murat

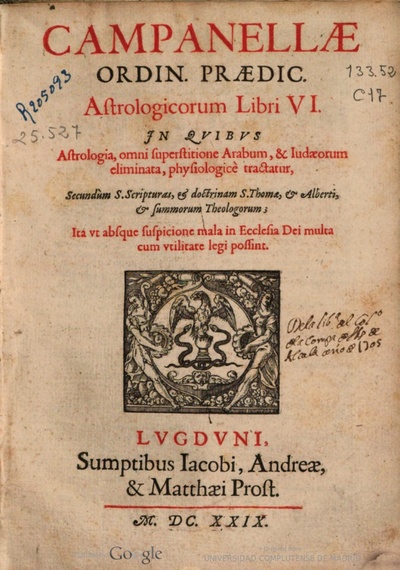

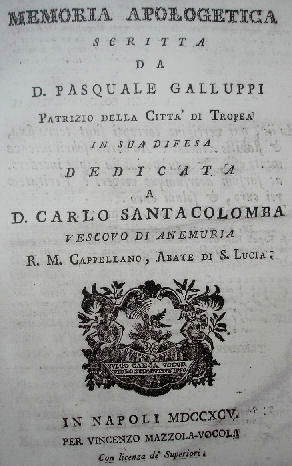

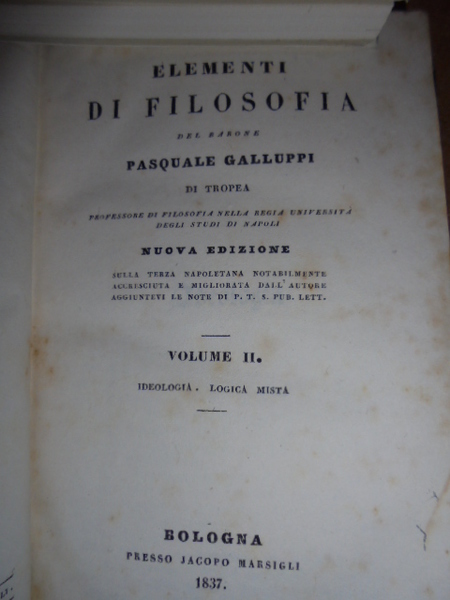

Maniero a Pizzo Calabro della seconda metà del XV secolo in cui, nel 1815, fu imprigionato e condannato a morte per fucilazione il Re di Napoli Gioacchino Murat. L’edificazione del Castello Murat avvenne in due periodi storici diversi. La prima parte di esso era costituita dalla sola torre più grande detta Torre Mastia o di avvistamento. La sua costruzione rientrava nel sistema difensivo attuato dagli angioini per la difesa dei centri abitati costieri dalle incursioni saracene e risale alla fine del 1300. Proseguito cento anni dopo da Ferdinando I D’Aragona, esso rientrava in quel processo di fortificazione delle coste dell’Italia meridionale il cui scopo era quello di contenere le scorrerie saracene che infestavano i mari del Sud. L’Aragona, infatti, rimasto solo contro i turchi, cercò di rendere sicuro il suo Regno, fortificando i luoghi costieri più esposti alle scorrerie saracene con l’ordinanza del 12 novembre 1480. Per Pizzo fu disposto di aggiungere alla torre angioina già esistente, un massiccio corpo rettangolare, munito di una torre a tronco conico, alquanto più piccola della precedente, e di costruire poco più in basso, a strapiombo sulla Marina, una torretta di guardia. I lavori si protrassero dal 1481 al 1485. Ultimata la sua costruzione, il nuovo Castello, fornito di archibugi e di artiglieria, ebbe un presidio di soldati, sotto il comando di un Ufficiale. Esso non fu mai una residenza signorile, ma sempre fortezza militare e prigione dove vennero rinchiusi personaggi illustri quali il filosofo Tommaso Campanella, l’alchimista Giuseppe Balsamo conte di Cagliostro, il filosofo Pasquale Galluppi e Ricciotti Garibaldi, figlio di Giuseppe ed Anita. Il prigioniero più celebre del Castello di Pizzo è Gioacchino Murat, re di Napoli e cognato di Napoleone, che giunse su queste coste con un manipolo di uomini per guidare una rivoluzione contro i Borboni che però non ci fu. Giunto a Pizzo l’8 ottobre 1815, fu subito fatto prigioniero e, dopo 5 giorni, fucilato. Nel suo complesso, il Castello conserva il suo aspetto originario. Esso si sviluppa su una pianta quadrangolare inscritta in un trapezio. Un tempo si accedeva attraverso un ponte levatoio, oggi sostituito da un piano di calpestio in muratura. Sul portale principale della porta d’ingresso c’è una lapide che ricorda Gioachino Murat. Il castello è composto da un piano a livello stradale e da un piano superiore. Sotto il piano a livello stradale, vi sono i sotterranei ai quali è vietato l’accesso, ma si narra che conducano fuori città, nei pressi di Vibo Valentia (circa a 11 Km) e verso il lago Angitola (circa a 7 Km). La parte della fortezza oggi visitabile riguarda i semisotterranei e il piano superiore. All’interno del maniero una ricostruzione storica con dei manichini in costume riproduce gli ultimi giorni di vita di Gioacchino Murat: nei semi sotterranei un corridoio lungo e stretto conduce alle celle nelle quali furono rinchiusi Murat ed alcuni soldati della sua spedizione; al primo piano la sala in cui si svolse il sommario processo contro l’ex Re di Napoli, la cella in cui egli trascorse gli ultimi momenti della sua vita, nella quale si confessò con il Canonico Masdea e, infine, scrisse la lettera di addio alla moglie Carolina e ai suoi 4 figli. Sul ballatoio, il luogo in cui venne fucilato il 13 ottobre del 1815. Dalle terrazze del Castello si può ammirare il Golfo di Sant’Eufemia e lo Stromboli fumante da un lato e dall’altro la piazza di Pizzo, luogo di riunione storico per gli abitanti della cittadina e sede delle gelateria dove è possibile degustare il famoso tartufo.

Castello Normanno-Svevo di Cosenza

Il Castello Normanno-Svevo di Cosenza rappresenta il principale monumento della città dei Bruzi, che lo vede ergersi ormai da secoli su uno dei punti più alti della città, il colle Pancrazio, uno dei sette colli della città. E’ edificato su una motta artificiale di forma rettangolare, il cui orientamento rimanda alle edificazioni dei Bretii (VI sec a.C.), popolazione che era solita posizionare le proprie fabbriche rispetto alle direzioni astronomiche fondamentali. Per mancanza di fonti documentarie, non è certo che il luogo ove sorge il Castello sia esattamente quello occupato un tempo dalla Rocca Bretia, ma è indubbio che i cosentini Bizantini costruirono, nel 937 d.C., il proprio forte in cima allo stesso colle sulle rovine di un’antica rocca. E’ noto anche che dopo poco il capitano e califfo saraceno Saati Cayti rimaneggiò fortemente il Castello. Il forte viene spesso definito Normanno, e infatti, a partire dal XII secolo, Ruggiero II ingrandì il Castello, ne rinforzò le fondamenta e le mura, facendone una vera e propria roccaforte normanna. In questo periodo il Castello ospitò anche la Curia. Nel 1184 come molti altri monumenti storici della città, fu gravemente danneggiato da un terremoto, fino alla sua completa ristrutturazione durante il XIII secolo da parte di Federico II di Svevia (da qui la sua denominazione ufficiale: normanno-svevo). Durante il conflitto angioino–aragonese fu adibito a zecca per la realizzazione di monete, e venne successivamente trasformato in residenza principesca per Luigi III d’Angiò e la consorte Margherita di Savoia, venuti a governare la provincia calabrese. Nel 1459 vi dimorò Re Alfonso II di Napoli, fino a quando gli spagnoli, nel XVI secolo, non gli restituirono la sua funzione bellica, rappresentando per tutto il 1500 il fortilizio militare più importante della Calabria settentrionale. La sua storia si perde per tutto il 1600, ed essendo nuovamente danneggiato da numerosi terremoti cadde completamente in rovina. Fu ripreso dai Borboni che lo adibirono a carcere, e dopo l’unità d’Italia passò finalmente al comune di Cosenza che lo acquistò in un’asta pubblica. Dopo i restauri degli ultimi anni il Castello presenta ben conservati: la torre ottagonale, di epoca sveva, caratterizzata da strette “saiettiere” che permettevano ai difensori di usare le armi stando al coperto e con uno strombo d’apertura, gli stemmi di età angioina incisi sugli archi svevi a costoloni, che si immettono nel corridoio detto “dei fiordalisi”, lo scudo aragonese, le sale del trono, delle armi e dei ricevimenti oltre alla cisterna Santa Barbara,le segrete e il cortile interno. Un ultimo intervento di restauro sulla struttura, iniziato nel 2008, si è concluso nel 2015 ridando alla città il suo simbolo e rendendola nuovamente visitabile tramite un bus messo a disposizione per i turisti, e che permette a questi ultimi di raggiungere il castello in alto sulla collina.

Castello Carlo V

Il castello di Carlo V è una fortezza di epoca medievale che sorge nella parte antica di Crotone. Costruito nel XV secolo per difendere la città dalle incursioni dei Saraceni, fu modificato nel 1541 da Carlo V. Presenta una pianta poligonale, e due torri: una più massiccia detta “Torre Aiutante”, e un’altra detta “Torre Comandante”. Attualmente il castello ospita una sezione del museo archeologico nazionale di Crotone e la Biblioteca Comunale “Armando Lucifero”. Il castello è di proprietà dello Stato ed è in totale consegna alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria. Il castello di Crotone nasce come una rudimentale fortezza sull’antica Acropoli greca, per difendere il territorio dalle invasioni straniere. Nel corso degli anni, successive dominazioni apportarono modifiche per migliorarne la difesa, ma la costruzione attuale avvenne sotto gli spagnoli con il viceré Don Pedro di Toledo, ad opera dell’architetto italiano Gian Giacomo dell’Acaya, che ne fece una delle più possenti fortezze militari d’Italia. Si entrava nel castello dall’attuale Piazza Castello, grazie ad un ponte in parte fisso in muratura ed in parte levatoio in legno. La porta principale era inserita in una torre a forma di piramide tronca che dominava le cortine occidentali tra le due torri d’entrata, il ponte ed il fossato. Nel fossato è stata messa in luce la base della grande torre quadrangolare detta “della manovella”, con la quale si sollevava il ponte. Il Baluardo di San Giacomo era una struttura importante perché dominava il porto e la Marina circostante. Serviva da riparo alle truppe e vi era il fanale principale del porto. Nel 1895 fu in parte demolito per ricavarne materiale da costruzione. All’interno del baluardo vi è una scala che conduce alla Porta del Soccorso, posta ai piedi del baluardo. La cortina orientale (detta de lo critazzo) tra il Baluardo di San Giacomo e quello di Santa Caterina ingloba i resti della Torre di Santa Maria, pertinente al più antico castello medievale, messa in luce grazie agli scavi compiuti nel 2010 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria. La Torre Aiutante, simile a quella del Comandante, era adibita a dimora degli ufficiali. La Torre Marchesana a base circolare armata di quattro cannoni sorgeva all’interno del castello, nella parte centrale più elevata ed era un ottimo posto di osservazione; usata come carcere per i forzati che costruivano il porto fu danneggiata dal terremoto nel 1862. Sottostante alla Marchesana vi era un’altra torre minore con numerose feritoie per i fucilieri. Il castello ospitava i soldati, la Chiesa di San Dionisio (1601), la Chiesa Nuova e la Chiesa di San Carlo (1859), l’alloggio del castellano, i magazzini dell’artiglieria, una caserma per le donne ed una prigione detta “La Serpe”. È stata anche restaurata la Caserma Campana.

Castello Aragonese di Reggio Calabria

Il castello aragonese di Reggio Calabria è la principale fortificazione della città, sorge nell’omonima piazza Castello tra la via Aschenez e la via Possidonea. Esso è considerato, insieme ai Bronzi di Riace, uno dei principali simboli storici della città di Reggio. Dal 1956 ospita l’osservatorio dell’Istituto nazionale di geofisica. Anche se è universalmente conosciuto come “aragonese”, l’origine del Castello di Reggio è in realtà molto più antica infatti tracce di una fortificazione di questa zona della città risalgono all’epoca romana. Comunque l’esistenza documentata di un vero e proprio castello risale all’anno 536; successivamente nel 1059 passò dai Greci ai Normanni e nel 1266 a Carlo I d’Angiò. Dall’epoca dei Normanni, che vi stabilirono la corte, il castello fu modificato ed ampliato in più riprese e venne restaurato nel 1327, dopo le ripetute guerre tra Angioini ed Aragonesi, quindi fortificato nel 1381 dalla regina Giovanna I. Nel 1382 Carlo di Durazzo ordinò al capitano governatore di Reggio la restaurazione del castello ponendo scrupolosa attenzione affinché i lavori fossero adempiti da tutti gli addetti.

« La torre maestra del castello, detta Magna de’ Cola, circondata di mura, e la torre lombarda dovevano essere restaurati a spese della regia Curia; la torre Palombara a spese dei Giudei di Reggio; la torre di Mese a spese dei cittadini di Mesa; la torre detta di Santo Niceto dagli abitatori di Santo Niceto; la torre ch’era sulla porta dagli abitatori di Amendolea; la torre, detta Malerba da quei di Malerba; le fabbriche ch’erano nel castello accanto alla Chiesa a spese della regia Curia.

La Chiesa del castello dovea restaurarsi a spese dell’Abazia di San Nicola di Calamati; l’impennata sull’entrata della porta del castello a spese dell’abazia di Terreti.

Il vescovo, di Bova dovea, restaurare le stanze ov’erano, la cucina e la dispensa; gli uomini, del feudo di Leucio de Logoteta, il forno; l’abazia di San Giorgio de Enchia la sala, grande e finalmente l’università di Reggio dovea curare il restauro de’ barbacani. » |

Comunque fu Ferdinando I di Aragona nel 1458 a far eseguire le modifiche più sostanziali, costruendo due grosse torri merlate verso sud e un rivellino ad oriente, fu aggiunto il fossato, alimentato dal torrente Orangi (che scorreva nei pressi dell’attuale piazza Orange) e dopo un primo intervento si dovette alzare l’opera di svariati metri per permettere ai cannoni di colpire fino al quartiere extraurbano di Sbarre, tutto sotto la direzione dei lavori di Baccio Pontelli (noto architetto e discepolo di Giorgio Martini). Nel 1539 Pietro da Toledo ne fece aumentare la capienza interna in modo da poter rifugiare quasi 1000 persone, permettendo di salvare più volte i reggini dalle invasioni dei Turchi durante le quali il castello fu usato come prigione. Comunque nonostante numerosi interventi, dall’epoca di Ferdinando I di Aragona l’aspetto rimase pressoché inalterato fino al 1869, quando ne venne decisa la riconversione in caserma, che comportò l’abbattimento del rivellino con l’unificazione del piano interno. Con l’unità d’Italia del 1874, scoppiarono diatribe tra chi voleva demolire il castello per fare scomparire l’ultima testimonianza del dominio spagnolo e chi ne voleva impedire la demolizione perché il castello rappresentava un monumento storico di tutte le antiche ed importanti memorie. Nel 1897 il Castello è stato dichiarato Monumento Nazionale. Più tardi venne danneggiato dal terremoto del 1908, e in parte anche demolito per poter congiungere la via Aschenez con la via Cimino secondo le indicazioni del discutibile piano regolatore, redatto malvolentieri da Pietro De Nava su consiglio dell’amministrazione. Fu però mantenuta la parte più antica e significativa del bastione, quella con le due torri aragonesi. Nel 1986 a causa di inadeguati lavori di restauro crollò un’altra parte del castello. Oggi, grazie a sapienti e moderni lavori di restauro conclusi con successo nel 2000, il castello si presenta in tutta la sua bellezza, ed è sede di periodiche esposizioni e mostre d’arte e di fotografia.

Castello Ruffo di Nicotera

Il castello Ruffo di Nicotera è una residenza gentilizia che si erge nel centro storico di Nicotera, sede del “Civico museo archeologico” e del “Centro per lo studio e la conservazione della civiltà contadina del Poro”. Il primo castello edificato a Nicotera venne fatto erigere presumibilmente dal re normanno Roberto il Guiscardo nel corso dell’XI secolo, il quale lo fece erigere per controllare la Sicilia, teatro di guerra con gli Arabi, anche se altre fonti indichino il gran conte Ruggero il Normanno, quale promotore per la realizzazione dell’edificio militare. Di sicuro ciò che ha caratterizzato il castello per tutto l’arco della sua vita è il continuo susseguirsi di distruzioni e ricostruzioni, dovute sia ai disastrosi terremoti (in particolare al terremoto del 27 marzo 1638), sia alle distruzioni operate dagli assalti dei saraceni nel 1074 e nel 1085; oppure nel curioso episodio del 1284, quando le truppe armate dell’ammiraglio aragonese Ruggero di Lauria, artefice della cacciata degli angioini dalla Calabria, distrussero completamente il castello che venne in seguito ricostruito dallo stesso Ruggero di Lauria. Con l’avvento di Federico II sia la città che il castello subirono un processo di ampliamento e fortificazione secondo i canoni artistici degli svevi, costruendo e ampliando l’arsenale vicino al porto. Federico II fu artefice del principale sviluppo della città di Nicotera, pertanto è da considerare che il castello ebbe un ruolo principale nell’assetto della città. Da allora il castello ha attraversato secoli di storia e molte vicissitudini, tra cui il passaggio alla famiglia Ruffo. Secondo la tradizione, l’edificio è collegato alla marina di Nicotera attraverso cunicoli sotterranei e segreti. L’attuale fortificazione è opera dell’archittetto Ermenegildo Sintes che nel 1764 riconvertì il castello in residenza estiva per il conte Fulco Antonio Ruffo. L’edificio infatti, è stato eretto sulle rovine dell’antica fortezza svevo-angioina, realizzando torri angolari e ampie terrazze, dalle quali è possibile scorgere la marina sottostante. l castello durante il corso della sua vita ospitò illustri personaggi, quali san Bruno di Colonia, san Ludovico d’Angiò, papa Urbano II, Gioacchino da Fiore e l’imperatrice Costanza d’Altavilla. La struttura, ad oggi ancora incompleta, fu edificata a pochi metri dai resti del precedente maniero normanno, di cui rimangono solo alcuni basamenti in pietra e una cisterna, in parte inglobati in un vicino palazzo gentilizio. La struttura appare come una massiccia mole dominante la sottostante Marina di Nicotera, con la facciata principale che presenta marcate analogie con la certosa di San Martino a Napoli. La pianta del castello Ruffo di Nicotera è quadrilatera, con tre torri angolari, quadrilatere anch’esse, la quarta torre non venne mai realizzata. Le due torri frontali, collegate da un susseguirsi di sette arcate, sono messe in comunicazione da una balconata sorretta da mensole di granito grigio. Oltre alla quarta torre manca anche parte del prospetto, abbattuto dal violento terremoto del 1783 che colpì la piana di Sant’Eufemia. I sotterranei del castello sono raggiungibili da un ingresso posto nel cortile interno del castello. Dall’ingresso, con portale in granito si accede a un corridoio con volta a botte, il quale fa da accesso anche al piano terra. Quest’ultimo ospita due ampie sale, la prima con volta a vela, mentre il secondo salone con volta a crociera è irraggiato dalle sette finestre che si aprono nelle sette arcate della facciata principale. Nel cortile del castello trova spazio un arco dal quale si accede all’atrio, pavimentato da grandi lastre di granito e adornato da un ampio scalone.

Castello Svevo di Rocca Imperiale

L’Imponente fortezza di Rocca Imperiale fatta costruire da Federico II di Svevia nel 1225 a controllo della via Appia-Traiana, sorge a 200 m slm. Dopo la morte di Federico II, il castello fu affidato da Carlo I d’Angiò ai cavalieri dell’Ordine Gerosolimitano. Alfonso d’Aragona non si limitò solo, nel 1487, a rafforzare la rocca, ma la ampliò e la ricostruì in modo da coprire il vecchio monumento svevo, forse più piccolo e con torre centrale quadrata. Diversi sono stati i feudatari nei secoli successivi; nel 1644 la rocca resse all’attacco di 4.000 pirati saraceni. Nel 1717 il castello passò ai duchi Crivelli di cui l’ultimo discendente si vendette mobili e persino le coperture dei tetti e infissi lasciandolo in completo abbandono, iniziando così quel periodo di devastazione che ridusse l’enorme mole a cava di materiale edile, soggetta ad ogni sorta di vandalismo. Negli ultimi anni sono iniziati i lavori di restauro, ancora in corso. Il castello svevo appare come un’enorme nave di pietra, la prua rivolta verso Sud, le grigie fiancate protette da torri simmetriche, e sopra coperta, il cassero scagliato nel cielo. Analizzandolo nei suoi elementi, risulta costituito da un mastio poligonale a scarpa i cui lati più brevi, a Sud, si innalzano su un profondo burrone e i rimanenti, e pianta quasi rettangolare, sono rafforzati da due torri cilindrico–tronco–coniche ad Oriente, da una a sperone allo spigolo Nord-Ovest (torre frangivento) a da altra cilindrica, a sezione costante, al centro del lato posteriore, ad Ovest. A sua volta il mastio, tranne nei lati meno accessibili, è circondato da un muro di cinta provvisto di parapetto, che forma il fossato largo e profondo circa 8 metri; di un ponte levatoio esterno, di una via sopraelevata racchiusa in un bastione merlato anch’esso a sperone, alto 20 metri e di un secondo ponte levatoio più grande, interno, che chiudeva il portale di ingresso. Nella rocca, scaloni, arcate, fornici e spiazzali sorprendono ancora per il senso di vastità che vi impera; ma destano ancora assai meraviglia le previdenze e gli accorgimenti per rendere l’edificio inespugnabile, mediante l’assicurazione dei rifornimenti logistici con locali per deposito di olio e di grano, cinque cisterne a decantazione d’acqua ed una finestra che dà sulla costa scoscesa ad Occidente, nonché le sporgenze delle torri, un triplice ordine orizzontale di feritoie e una lunga serie di merli per battere efficacemente da ogni punto e con pochi uomini il suolo circostante. on mancano scuderie razionali per i cavalli del signore e degli uomini d’arme, casematte, sotterranei, corridoi intercomunicanti e trombe per l’aerazione nelle torri; anzi diverse gallerie furono interrate e si dice che ve ne fosse una, ora non rintracciabile, di uscita segreta all’esterno. Uno stanzone tetro tuttora esistente custodiva i prigionieri e più giù, dopo una serie di ambienti vari, era la sala dei supplizi, nella volta della quale è ancora infisso un anello di ferro che serviva per dare i tratti di fune e forse anche per le impiccagioni. A tutto questo complesso architettonico erano poi collegate le mura del paese che svolgendosi dal “Murorotto”, sul fianco di casa Giannattasio, dove si notano i resti di una torre quattrocentesca, raggiungevano “la Croce”, indi “l’Ospedale” e casa Moliterni dove avevano termine sull’orlo del precipizio di “Scalella”.

Castello di Caccuri

Il castello di Caccuri ha origini molto antiche, edificato probabilmente nel VI sec. d.C. dai bizantini come presidio difensivo a guardia della valle del Neto. La fortificazione, costruita su una rupe posta a circa 650 m di altitudine, garantiva una straordinaria visuale del Marchesato e delle coste del mar Jonio. Nei secoli successivi il “castrum” perde la funzione militare, divenendo la residenza di famiglie prestigiose. Nel 1418 il castello è incluso tra i lasciti del Conte Carlo Ruffo di Montalto alla figlia Polissena che va in sposa al giovane Francesco Sforza, figlio appena diciassettenne di Muzio Attendolo. E’ proprio in virtù di questo matrimonio che il feudo di Caccuri passa agli Sforza e che il caccurese Cicco Simonetta segue Francesco a Milano, sino a divenire suo cancelliere, abile amministratore del Gran Ducato di Milano, nonché fine tessitore della politica milanese Quattrocentesca tanto che Niccolò Machiavelli, nel XVIII capitolo delle “Istorie Fiorentine” lo definì : “… messer Cecco, uomo per prudenza e per lunga pratica eccellentissimo…”). Nel XVI secolo inizia per il Castello un periodo di rapidi passaggi di proprietà, dalle famiglie Spinelli, Sersale e Cimino, sino al 1651, quando il feudo di Caccuri fu acquistato da Antonio Cavalcanti, Barone di Gazzella. Per i Cavalcanti, che acquisirono il titolo di Duchi di Caccuri, il castello rappresentò una stabile dimora per quasi due secoli; sono numerose le testimonianze che di questo periodo si possono ancora ammirare all’interno del castello : i portali in pietra e gran parte dell’impianto architettonico, gli affreschi su legno che adornano i soffitti di alcune stanze e soprattutto la splendida Cappella Palatina, che si conserva intatta e custodisce una collezione di dipinti Seicenteschi di Scuola Napoletana. Nel 1830 l’ultima erede dei Cavalcanti, la duchessa Rachele Ceva Grimaldi, vendette il feudo ai baroni Barracco. Don Guglielmo Barracco ne fece la propria dimora realizzando una serie di cospicui interventi di ammodernamento. I lavori, che furono progettati e diretti dall’ingegnoso architetto napoletano Adolfo Mastrigli, terminarono nel 1885 e trasformarono il castello in una residenza confortevole ed altamente tecnologica, la cui testimonianza più importante è senz’altro la particolare torre acquedotto. Dopo la morte di Guglielmo il castello fu disabitato per anni, fino a quando, nella prima metà del ‘900, ai Barracco subentrarono gli attuali proprietari, la famiglia Fauci, originaria di Isola di Capo Rizzuto. Nell’ultimo decennio, grazie ad un meticoloso e prudente restauro conservativo, Romeo Fauci ha ridonato al castello l’antico splendore, preservandone l’autenticità : oggi il Castello di Caccuri è una dimora storica Ottocentesca “vissuta” ed arredata, volta ad ospitare attività culturali ed eventi di rappresentanza, oltre che resort di classe elevata infatti le lussuose suite aperte all’ospitalità su prenotazione rendono il castello di Caccuri un B&B suggestivo ed assolutamente unico nel suo genere con la possibilità di vivere le atmosfere autentiche ed emozionanti della dimora, magari leggendo un vecchio libro della biblioteca, cenando a lume di candela nel salone dei banchetti, per poi sorseggiare un cognac nello studio sulle note di un sottofondo jazz, o ammirando il panorama dallo splendido giardino pensile. Altra perla del castello è la cappella Palatina databile intorno al 1669, anno in cui Antonio Cavalcanti ottiene l‟indulto “oratorii privati in domo suae abitationis”. L’interno è ad aula, ripartito da un arco di trionfo sul quale spicca lo stemma dei Cavalcanti e che segna l’accesso alla zona presbiteriale, caratterizzata dall’originario soffitto ligneo a cassettoni con decorazioni dipinte. L’altare maggiore, in legno laccato e dorato, ha una fitta decorazione acantiforme, presente anche sulla esuberante cornice della pala d’altare che raffigura Santa Barbara. L’altare laterale, decorato con stucchi in stile rococò, è dedicato a San Gaetano da Thiene. Di grande interesse artistico è l‟inedita e originale collezione di dipinti Seicenteschi di Scuola Napoletana, tra cui la “Maddalena penitente con paesaggio” di Micco Spadaro (1610-1675) ed il “Miracolo di San Tommaso d’Aquino“ di Domenico Maria Muratori (1661-1742). La Cappella, i cui altari sono entrambi consacrati, conserva intatti gli arredi e le res sacrae originali (candelieri, messali, paramenti sacri). Di particolare pregio la porta a vetri dipinti di gusto neorinascimentale, realizzata nel 1893.

Castello Normanno-Svevo di Vibo Valentia

Si staglia maestoso sulla collina dove era situata l’acropoli dell’antica Hipponion e domina, con la sua forma di nave, la città di Vibo Valentia e la bassa valle del Mesima. Edificato tra il 1070 ed il 1074 d.C. per volere di Ruggero il Normanno, che in questi lidi aveva condotto e accampato il suo esercito, il maniero era probabilmente una semplice fortificazione, costituita da una sola torre triangolare al centro di altre tre torri circolari. Nonostante i forti rimaneggiamenti ricevuti, il castello di Vibo Valentia conserva l’impianto normanno. Il castello fu ampliato ed in parte rifatto in epoca sveva da Matteo Marcofaba, governatore della Calabria incaricato da Federico II di ripopolare il borgo. A questo periodo risale certamente la torre poligonale, all’angolo nord-est del complesso, costruita in conci ben squadrati, dalle notevoli dimensioni e dalla disposizione ordinata, tecnica riscontrabile in altri castelli coevi, della Puglia soprattutto. Altre aggiunte e modifiche furono eseguite per volere dagli angioini, che dal 1277 vi insediarono una guarigione militare stabile. Quasi nulla si intravede dei restauri eseguiti dagli aragonesi, anche se un documento del 1494 a firma di Carlo d’Aragona menziona rifacimenti consistenti dell’impianto difensivo. Il castello di Vibo Valentia perse la sua funzione difensiva, divenendo residenza nobiliare sotto Ettore Pignatelli nel 1501, avendo egli acquisito dagli spagnoli il privilegio di modificarlo a suo piacimento. Nei quasi tre secoli della loro signoria, i Pignatelli fecero modificare l’ingresso sud, con una doppia porta con caditoia. Fu realizzato il portale occidentale, sormontato da una lapide in marmo recante lo stemma di famiglia. I primi seri danni all’edificio furono causati dal terremoto del 1659, ma dopo il devastante sisma del 1783, l’unico ambiente rimasto ancora integro fu la torre poligonale. Venne infatti abbattuto il secondo piano poichè pericolante. Abbandonato definitivamente dalla famiglia Pignatelli, il castello di Vibo Valentia, divenne carcere dopo qualche restauro effettuato dai Borboni, e perciò assalito ed ancora danneggiato durante la sommossa popolare del 1858. Successivi interventi lo hanno trasformato in caserma. Il lento recupero del castello di Vibo Valentia, tra i rari castelli di Calabria che presentano evidenti contaminazioni angioine, inizia negli anni ’70. Oggi il castello è sede del Museo Archeologico di Vibo Valentia, che conserva dei reperti provenienti dall’antica Hipponion e dal territorio circostante, nonchè degli uffici provinciali della Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Calabria.

Castello Aragonese di Castovillari

Imponente complesso di età tardo-medievale, il castello si erge sopra un istmo pianeggiante del borgo antico di Castrovillari, a strapiombo sulle valli del Coscile e del Fiumicello. Nel 1490, per volontà del re Ferdinando d’Aragona, quasi certamente sul sostrato di un fortilizio più antico di età sveva, venne fortemente ristrutturato. Giunto in Calabria per sedare l’infausta congiura dei Baroni, Ferdinando fece rinforzare alcuni castelli ritenuti strategici per il controllo dei suoi possedimenti. Sul portale d’ingresso, lo stemma delle armi reali aragonesi, affiancato da due putti, reca anche una scritta dedicatoria in latino, secondo la quale Ferdinando I d’Aragona fece costruire il castello Castrovillarese per tenere a freno i cittadini che più volte si erano ribellati al dominio straniero. L’imponente costruzione di Castrovillari, adibito a carcere dal 1495 al 1995, si presenta come un unico blocco murario trapezoidale all’esterno e rettangolare all’interno, interrotto soltanto da quattro torri angolari cilindriche, ed era circondata, in epoca antica, da un profondo fossato che alcuni studiosi ritenevano pieno d’acqua, mentre altri sostenevano che vi fossero allogati dei “capannati” ( in realtà nell’architettura militare del XV secolo non prevedeva l’acqua nei fossati). Era altresì dotata di un ponte levatoio, ma era priva di finestre ed aperture notevoli e dovevano esserci soltanto feritoie, caditoi e rare fenditure di difesa. Ad un indagine più approfondita, risulta che la torre posta a nord-ovest, nei pressi del Ponte della Catena, ha una pianta poligonale con i lati irregolari e ciò farebbe pensare ad una struttura innalzata sui ruderi di una torre preesistente di epoca normanno-sveva. La torre più grande, invece, il cosiddetto “mastio”, decorata da archetti pensili (beccatelli), è tristemente nota come la “torre infame” (o “della fame”, secondo alcuni storici), a causa delle punizioni terribili inflitte ai prigionieri in essa rinchiusi. L’interno attualmente presenta un ampio arioso cortile in cui si aprono gli ingressi alle varie abitazioni. I sotterranei della torre, sono caratterizzati da una serie di corridoi bui, di passaggi segreti e di umide e tetre stanze dalle volte a botte. E’ plausibile che il castello sia stato progettato, come gli altri in Calabria, secondo i criteri architettonici del celebre ingegnere militare Francesco di Giorgio Martini, operante alla corte d’Aragona, anche se le fonti storiche locali parlano del Castrovillarese Paolo Giannitello come costruttore del maestoso edificio. In verità molti studiosi ritengono che il nome del Giannitello sia quello del notaio che aveva redatto un atto di vendita i cui denari, trecentosessanta ducati, servirono appunto per la costruzione del castello. Carlo V vendette il borgo di Castrovillari alla nobile e crudele famiglia Spinelli di Cariati, per poi essere ceduta ai Sanseverini e ripresa dagli stessi Spinelli che crearono una atmosfera di terrore in città. Ancora più atroce fu l’800, quando, durante la lotta al brigantaggio, la “torre infame” divenne teatro di orrendi delitti, anche a causa di un feroce e crudele carceriere, Francesco Minervini da Cassano. Costui, descritto da diversi storici, era alto e giallastro in viso, aveva lunghi e scarmigliati capelli e portava con sé una lunghissima mazza con la punta di ferro, con la quale infieriva barbaramente contro i prigionieri, seppellendoli vivi, senza né acqua né cibo, nei sotterranei. Si racconta che, attraverso camminamenti sotterranei si giungesse direttamente dal castello a palazzo Cappelli, sede del Tribunale della città a partire dal 1862.

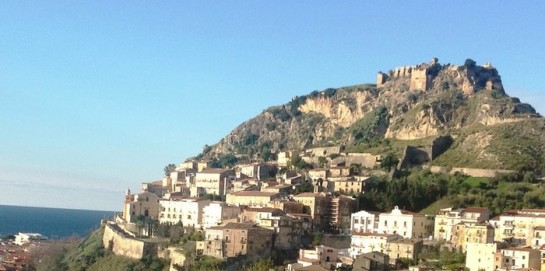

Castello Normanno di Stilo

Tra i castelli della Regia Curia, come si ha dai documenti del 1269, figura anche quello del castello Normanno di Stilo. Questo era stato costruito da Ruggero il Normanno sul Monte Consolino, luogo da cui si poteva dominare meglio tutta la cittadina e la vallata fino al mare Ionio. Per i tempi il Castello di Stilo ebbe una grande importanza strategica ed alla sua manutenzione erano tenuti molti, enti e persone, come si rileva dall’Archivio della Regia Zecca dell’anno 1281. Il Castello che s’innalza sulla vetta del Consolino è strettamente legato allo sviluppo di Stilo, che era anche circondata da mura, torri ed altri baluardi opportunamente eretti a difesa e in parte ancora esistenti. Padre Apollinare Agresta, abate generale dell’ordine basiliano, nel volume La vita di San Giovanni Theristi del 1677, così parla del castello di Stilo :”… per essere questo castello assai forte sopra tutti gli altri della provincia, era in quei tempi pregiatissimo a’ Re e godeva alcune prerogative e fra l’altre, che molti Baroni e feudatari, fossero obbligati alle di lui riparazioni”. Il castello di Stilo era cinto da varie opere di difesa che lo rendevano assolutamente inespugnabile. Di queste cinture se ne possono identificare ancora parecchie lungo l’erta del monte Consolino. C’erano inoltre, sparsi qua e là, strategicamente, altri posti di guardia e singole difese che potevano rendere sempre più difficile, per non dire impossibile, il passaggio al nemico, che avesse eventualmente forzato le altre opere difensive. In questi recinti si distinguono ancora tre porte e due postazioni ricordate con il nome delle antiche macchine (armi) di difesa che ivi erano installate: ingenia e mangana. La cinta bassa delle fortificazioni cominciava poco più sopra della chiesetta bizantina La Cattolica. Altri sbarramenti, serbatoi di acque e rifugi precedevano il castello vero e proprio che aveva fortificazioni autonome coronate da parecchie torri semicircolari. Al tempo di Carlo d’Angiò nel castello di Stilo furono rinchiusi parecchi prigionieri politici a cui vennero mozzati mani e piedi per avere tentato la fuga. Una fuga non più possibile quando le prigioni furono scavate sotto il castello, sulla parete del Monte Consolino, là dove la montagna di calcare sprofonda a picco e a strapiombo per centinaia di metri. Ecco perché quelle prigioni non avevano nemmeno una porta, perché si poteva entrare o uscire soltanto se si era calati o issati dall’alto con un paranco. Il Castello vero e proprio era formato da un complesso di fabbriche abbastanza esteso, di forma rettangolare. Subito dopo la porta, due possenti torri, posteriori al nucleo più antico, difendevano l’entrata all’interno. Sulla torre quadrata (chiamata d’Altavilla, con chiaro riferimento all’epoca normanna), si apriva una sala. Un’altra più grande, nella torre maggiore, che aveva altre camere su tre piani. Vi erano altri vani annessi alle cucine ed al forno. Tutte le torri erano provviste di larghe feritoie (a bocca di lupo) donde potevano essere rotolati sassi, versato olio bollente ed altri mezzi di difesa propri del tempo. Nella parte centrale del castello c’era una chiesa o cappella. Dai tetti, con opportune condutture ricavate con tegole affrontate e con tubi di coccio (ancora esistenti), si otteneva la raccolta di acqua piovana che andava a finire in una vasta cisterna che occupava lo spazio sotterraneo sottostante ad una buona parte dell’edificio centrale. Nei castelli come quello di Stilo non dovevano essere ammesse donne. Tanto il castello quanto le opere accessorie lungo il monte cominciarono a subire gravi danni durante la guerra tra Francesi e Spagnuoli. I Francesci del Bonaparte, nel 1806, diedero il colpo di grazia. Al castello va riferita una singolare leggenda che richiama il tempo delle incursioni saracene, durante le quali Stilo fu spesso assediata. In uno di questi assedi la popolazione atterrita, per suggerimento del suo protettore S. Giorgio, si rifugiò sul monte. Ma perdurando l’assedio, cominciavano a difettare i viveri e specialmente l’acqua.Allora il Santo ordinò che tutte le donne che allattavano bambini raccogliessero in apposito recipiente il latte: ne fu confezionata una grossa ricotta che fu posta alla bocca di un cannone. Cadde sul campo nemico e i Saraceni a quella vista giudicarono che non avrebbero potuto prendere per fame la città, se aveva tanto di cibo da regalarne perfino ai suoi nemici. Così tolsero l’assedio ed andarono via. Il punto dove la provvidenziale ricotta femminile cadde ebbe in seguito il nome di Vinciguerra, nome che dura tutt’ora. Ma oggi del castello normanno di Stilo non restano che i ruderi.

Castello del Principe

Tra i castelli più belli e meglio conservati della Calabria, il castello di Belvedere Marittimo, altrimenti detto del Principe, fu costruito nella seconda metà del XI secolo per volere di Ruggiero il Normanno. In origine la sua dimensione doveva essere limitata e, probabilmente si sviluppò intorno ad un preesistente castrum. Il primo impianto fu eretto probabilmente dai longobardi ma l’unica notizia accertata è che esisteva prima del 1046 quando fu occupato da Guglielmo Bardote, mercenario del principe di Capua Pandolfo IV, sottraendolo di fatto al Principe di Salerno Guaimario IV e usandolo come base per portare scompiglio sul territorio. Guaimario chiese aiuto al re Normanno Dragone che cinse d’assedio la città e tramite consiglio di un contadino la incendiò e la libero dall’occupante. Solo successivamente il castello venne adibito a dimora stabile dei signori locali succedutisi nel feudo di Belvedere Marittimo. Divenuto e adibito quindi a residenza, prese il nome di castello del Principe. Nel corso dei secoli molte famiglie nobili si successero nel possesso del maniero. Nel 1269 passò da Carlo I d’Angiò a Giovanni di Montfort. La baronia continuò con Simone di Bellovidere e con il feudatario Ruggero di Sangineto, che restaurò la struttura sia nel 1287 che nel 1289. Rimase proprietà dei Sangineto fino al 1376. Seguirono i Sanseverino fino al 1382, gli Orsini del Balzo fino al 1405, i Cutrario fino al 1426 e nuovamente i Sanseverino. Quando il regno di Napoli fu conquistato dagli aragonesi nel 1426, molti feudi vennero confiscati, e tra questi anche quello di Belvedere Marittimo. Ferdinando d’Aragona infatti, raggiunse la Calabria per sedare l’infausta congiura dei Baroni ordita contro di lui. Fece quindi potenziare i castelli di Castrovillari, Corigliano e Belvedere Marittimo, oltre a edificare quello di Pizzo. Nel 1490 il castello venne munito di ponte levatoio e ampliato con mura e due torri cilindriche merlate alla maniera guelfa. Ancora oggi l’ingresso è sormontato da una lapide con stemma aragonese retta da due putti. Nel 1494 il feudo ritornò ai Sanseverino fino al 1595, tempo intervallato da un breve dominio dei Giustiniani. Nel 1622 il comune di Belvedere Marittimo fu scisso dalla baronia dei Sangineto e divenne proprietà della famiglia feudataria dei Carafa, ai quali rimase fino alla confisca. Il castello di Belvedere Marittimo è una struttura a pianta quadrata con le due torri esposte a sud. Sia queste ultime che le mura presentano accorgimenti di carattere difensivo tipicamente aragonesi, come il redondone e base scarpata. A sud e a ovest si vedono i ruderi del fossato e i piccoli spazi in cui erano legate le catene del ponte levatoio. Il castello del Principe di Belvedere Marittimo è stato dichiarato monumento nazionale e il modello in plastica è riprodotto ne “L’Italia in miniatura” a Rimini.

Regio Castello di Amantea

Il castello di Amantea (già Regio castello di Amantea) è situato nell’omonima città, in provincia di Cosenza, nel basso Tirreno cosentino. A dominio della strada costiera e della via per Cosenza che corre lungo la valle del fiume Catocastro, fu in passato un’importante piazzaforte sotto i bizantini, gli arabi, i normanni, gli svevi, gli angioini e gli aragonesi. Fu risistemato nel periodo viceregnale e sotto i Borbone, ma subì gravi danni durante i terremoti del 1638 e del 1783; fu lasciato in stato abbandono dopo il disastroso assedio del 1806-1807 subito da parte delle truppe napoleoniche. Attualmente il castello è in rovina, e l’accesso ai resti sul colle che domina la città risulta piuttosto faticoso. Nel 2008, la proprietà dell’area è stata acquistata dal Comune di Amantea. La città vecchia di Lampeteia o Clampetia fu spazzata via da un maremoto del 365 e venne poi ricostruita sotto il nome di Nepetia (“nuova città” o “nuovo accampamento” in greco). Nepetia fu occupata dai bizantini e dopo il 553 fu sede di un governatorato militare e di una piazzaforte sui confini settentrionali del thema di Calabria. Furono dunque i bizantini i primi a fortificare il sito dell’attuale Amantea: tuttavia, il nome attuale venne alla città dalla dominazione araba. Nell’846 infatti Nepetia venne conquistata dagli arabi di Sicilia e ribattezzata “Al-Mantiah”, “la rocca”. I Normanni conquistarono Amantea nel 1060-1061, scacciandone una volta per tutte i bizantini. Nel 1094 la diocesi di Amantea venne aggregata a quella di Tropea, nel quadro della latinizzazione dei culti nell’Italia meridionale voluta dal papato e dai sovrani normanni. Durante la dominazione normanna Amantea decadde, rimpiazzata come importante centro di controllo del territorio dalla vicina Aiello Calabro. Sotto la dominazione sveva il castello venne rafforzato, nell’ambito del piano del ripopolamento delle zone costiere voluto da Federico II. In virtù del buon governo svevo, Amantea ed altri castelli della zona resistettero tenacemente al nuovo sovrano di origine francese Carlo I d’Angiò: questi inviò il conte di Catanzaro Pietro Ruffo a riconquistare la città, che resistette alle preponderanti forze angioine per tutto il mese di maggio del 1269, prima di capitolare alla metà di giugno di quello stesso anno. I ribelli furono quasi tutti puniti atrocemente. Amantea fu al centro delle vicende della cosiddetta “guerra dei novant’anni” tra Angiò ed Aragona per il possesso del Regno di Napoli e Sicilia, seguita al casus belli dei Vespri siciliani. La popolazione amanteota era di tendenza aragonese; il castello, difeso da duecento uomini e ben provvisto di viveri dai castellani di fede angioina, fu assediato dalla flotta e dall’esercito aragonese nel 1288, e capitolò a patti onorevoli. Il castello tornò agli Angiò in forza della pace di Caltabellotta del 1302: dopo un periodo di ritorsioni contro gli amanteoti per la loro fede aragonese, la città ottenne dagli ultimi sovrani angioini-durazzeschi importanti esenzioni e privilegi che portarono un aumento di popolazione. Sotto gli aragonesi, la castellania venne affidata alla famiglia Carafa, duchi di Maddaloni. Nel 1600 e 1700 fu colpito da vari terremoti ma fu sempre ricostruito. Durante i fatti della Repubblica Napoletana (1799), Amantea si consegnò spontaneamente ai giacobini: la popolazione di fatto disarmò la guarnigione del castello, e piantò l’albero della libertà, guidata da Ridolfo Mirabelli, capo della piazza nel breve periodo rivoluzionario. Infatti dopo neppure un mese sopraggiunsero i sanfedisti guidati dal cardinale Fabrizio Ruffo, che vennero rapidamente a capo del tentativo di resistenza giacobino. Fu invece con l’invasione napoleonica che il castello di Amantea ebbe il suo ultimo momento di gloria. All’interno delle mura cittadine i “capimassa” borbonici iniziarono ad organizzare la resistenza all’imminente contrattacco in forze dei francesi, analogamente a quanto si stava facendo nei paesi vicini. In quelle settimane all’interno dei paesi calabresi furono perpetuati delitti e violenze contro giacobini o presunti tali, spesso solo nemici personali dei borbonici al comando in quel momento. Ad ogni modo, l’attacco francese principale iniziò il 5 dicembre 1806: le forze assedianti ammontavano a 5000 uomini con un reparto d’artiglieria comandati dai generali Guillaume Philibert Duhesme, Jean Reynier, Jean-Antoine Verdier e dal tenente colonnello di origine amanteota Luigi Amato. I borbonici assediati ammontavano a qualche centinaio, dotati di 12 bocche da fuoco in tutto, e capitanati da Ridolfo Mirabelli, che alla fine dell’assedio sarà decorato con il grado di tenente colonnello dal re Ferdinando IV di Borbone. La piazza di Amantea resistette strenuamente fino al 7 febbraio 1807, quando Mirabelli e Reynier firmarono una capitolazione onorevole. Dopo l’Unità d’Italia (1861), l’area del castello venne assegnata dal demanio militare al 5º Corpo d’Armata, ed in seguito ad un ente assistenziale napoletano. Negli anni settanta, con il progressivo ridimensionamento di questi enti in vista del loro scioglimento, l’area fu messa in vendita. Così il castello nel 1974 fu acquistato dalla famiglia Folino. Il Comune di Amantea lo ha rilevato nel 2008. Il castello occupa un plateaux con bella visuale sia sul piccolo golfo del fiume Oliva sul mar Tirreno (e nei giorni di tramontana è possibile vedere addirittura l’isola di Stromboli e Pizzo), sia sulla valle del fiume Catocastro, inoltrandosi attraverso la quale si arriva a Cosenza lungo l’antico tracciato della via Popilia. Probabilmente fu in età normanna e sveva che venne fortificata pesantemente la parte meridionale del colle, decentrata rispetto all’abitato ma rivolta verso gli obiettivi che interessava tenere sotto controllo in quell’epoca, ossia le vie di comunicazione tra la costa e l’interno. La torre mastia ovoidale rivolta a nord-ovest, detta di San Nicola, fu realizzata in età angioina, a giudicare dallo stemma recante i gigli di Francia che vi rimane sopra; e pure in età angioina, pare sotto il regno di Giovanna I d’Angiò, fu costruita la torre circolare con vista mare, isolata dal complesso propriamente fortificato. In età aragonese le mura furono abbassate ma rinforzate in spessore, fu costruito un rivellino d’accesso sul lato orientale (oggi completamente crollato) e realizzato uno spalto che precedeva il fossato in tutta la sua lunghezza. Oggi è quasi interamente conservato il grande bastione rivolto a sud, a scarpa con rodendone, poggiante sulla viva roccia della rupe, già di per sé formidabile difesa. Oggi restano davvero pochi avanzi degli ambienti interni del castello, perciò è possibile saperne qualcosa di più solo scorrendo le planimetrie e le vedute settecentesche. Questo grande quadrilatero era tutto circondato da un fossato, già invaso da erbacce nel Settecento, ed ancora oggi esistente: in particolare, rimane la parte in muratura dell’accesso secondario al castello, sul lato settentrionale. Il ponte levatoio è andato distrutto. Oltre il fossato, il resto dell’altopiano era circondato da un muretto diroccato già nel Settecento, che formava una sorta di “cittadella” o “avanzata” concepita per intrappolare il nemico che fosse riuscito a penetrarvi. Al castello è possibile salire da almeno quattro sentieri, piuttosto difficoltosi: uno parte dalla Strada Tirrena poco prima della confluenza con corso Umberto I, un altro incomincia a destra della chiesa del Carmine in corso Umberto I, un terzo (Salita San Francesco) si sviluppa dall’antica porta urbica fino a toccare anche le rovine del complesso francescano sottostanti la torre angioina, un quarto infine parte dalla chiesa del Collegio (a cui sono annesse le imponenti rovine dell’ex-collegio gesuitico).

Castello di Squillace

Il castello normanno di Squillace si erge sulla sommità del colle dove è adagiata la cittadina calabrese, conferendogli un’immagine imponente. Al visitatore che vi arriva dal centro storico, appare un portale bugnato sulla cui parte superiore campeggia lo stemma in marmo dei Borgia. Nel corso dei secoli il fortilizio ha subito numerosi, a volte anche pesanti, rimaneggiamenti, motivo per cui oggi si presenta con un’architettura discontinua, apparentemente non assoggettata a precisi canoni progettuali. La facciata del castello è ristretta fra due diverse torri. A sinistra quella cilindrica posata su un cono tronco, a destra dell’ingresso quella poligonale, decisamente più marcata come dimensione. Il castello fu in origine di proprietà bizantina. Agli inizi del decimo secolo, presumibilmente nell’anno 904, il castrum diventò roccaforte dei musulmani che insediarono l’emiro africano Abstaele. Gli succedette nel 921 il suo omologo Olkbek che vi fu ucciso alcuni anni più tardi. Vi subentrò allora l’emiro Saklab. La riconquista da parte dei bizantini, avvenuta nel 965, fu vanificata nel 982 quando Ottone di Sassonia conquistò la fortezza. Ma le scorribande degli eserciti provenienti dal Mediterraneo non erano finite. Così, all’alba dell’anno 1000, l’emiro Mihel giunse a Squillace, ne mise a ferro e fuoco l’abitato e riconquistò il castello. L’affermazione definitiva dei Normanni si registra nel 1059. Squillace viene così annessa tra le grandi contee feudali del sud dell’Italia. Proprio con l’avvento di Ruggero d’Altavilla, detto “il Normanno”, questa cittadina conobbe un periodo di grande sviluppo economico e di pace, nonostante nel luogo convivessero varie etnie e culture, anche di lingue diverse. Contestualmente furono realizzate importante infrastrutture e venne introdotto ufficialmente il culto latino. All’arrivo di Federico II il castello di Squillace assurge allo status di fortezza per il controllo strategico e militare, secondo la politica federiciana. Città e castello vengono dati in concessione ad Elisabetta d’Altavilla alla quale, nel 1231, subentrerà il camerario dell’imperatore svevo Riccardo. Otto anni dopo lo statuto federiciano norma le regole e la lista dei castelli da ristrutturare e, quello di Squillace, non compare tra di essi. Sempre nel 1239 il castello sarà ammodernato e chiare appaiono le influenze architettoniche delle maestranze francesi chiamate alla corte sveva. Alla morte di Federico l’architettura viene rafforzata ulteriormente in funzione di difesa nell’ambito delle lotte tra Svevi ed Angioini per la conquista del meridione d’Italia. Nell’anno 1256 gli Squillacesi, per ordine del principe Manfredi, figlio di Federico II, vengono assoggettati al dominio di Federico Lancia e, più tardi, del fratello Galvano. Correva il 1271 quando gli Angioini confiscarono i feudi degli Svevi e li assegnarono a Giovanni di Montfort. Fino al 1445 vi saranno vari domini sul castello e sulla città: nell’ordine i conti Lancia, i Montfort, i Del Balzo ed i Marzano. Giunge poi l’epoca aragonese. Nel 1484/1485 Federico d’Aragona, futuro re di Napoli, sarà il principe di Squillace. Fra il 1494 ed il 1735 a governare sono invece i Borgia. Ciò prese le mosse dal fatto che, il 7 maggio 1494, papa Alessandro VI pianificò le nozze fra il suo figlio tredicenne Goffredo e la figlia di Alfonso d’Aragona, Sancha (o “Sancia”). Goffredo divenne il primo principe di Squillace appartenente alla dinastia Borgia. Venne seguito da Francesco, Giovanni, Pietro, Anna e da Antonia Borgia d’Aragona (o “Pymentall”). Alla scomparsa di Donna Antonia, nel 1729, Squillace venne dichiarata “stato aperto” ed annessa alla Regia Corte. Fu così che il territorio venne declassato al grado di marchesato e, nel 1755, viene regalato da Carlo III di Borbone al marchese Leopoldo De Gregorio da Messina, ultimo feudatario della città. La dominazione dei Borgia, tristemente famosa per i pesanti balzelli imposti al popolo, terminerà con l’arrivo dei francesi. Il castello va in rovina in seguito al sisma del 1783. Da ricordare che il castello, sotto il governo borbonico, fu anche carcere mandamentale. Anche il filosofo Fra’ Tommaso Campanella di Stilo vi fu rinchiuso per un periodo, in attesa del processo in cui doveva rispondere per avere favorito una tentata rivolta antispagnola. La funzione di casa circondariale fu svolta fino al 1978 quando la struttura venne sottoposta al recupero monumentale. Nel corso della sua lunga vita il castello di Squillace fu teatro di importanti avvenimenti, tra cui l’incontro del 1098 tra Ruggero il Normanno e Brunone di Colonia che ricevette in dono il bosco di Santo stefano, nella cui pace e serenità potè edificarvi il famoso convento della Certosa di Serra San Bruno. Grazie alla sua posizione a dominio della città, dal castello di Squillace si gode il magnifico panorama sul mar Ionio, che spazia dalle splendide spiagge di Caminia di Stalettì fino al promontorio di Capo Rizzuto. La vicinanza di Squillace sia al mare, sia alle montagne delle Serre, rende la località ottima meta per il turismo estivo, ma anche per escursioni naturalistiche nel vicino Parco Regionale delle Serre, e archeologiche per la vicinanza del Parco Archeologico di Scolacium.

Castello Normanno di Amendolara