Continua il viaggio dell’Associazione Culturale Mistery Hunters, attraverso le bellezze della Calabria.

Una serie di ricerche nate dalla volontà di far conoscere posti meravigliosi, con storie affascinanti che aspettano solo di essere scoperte.

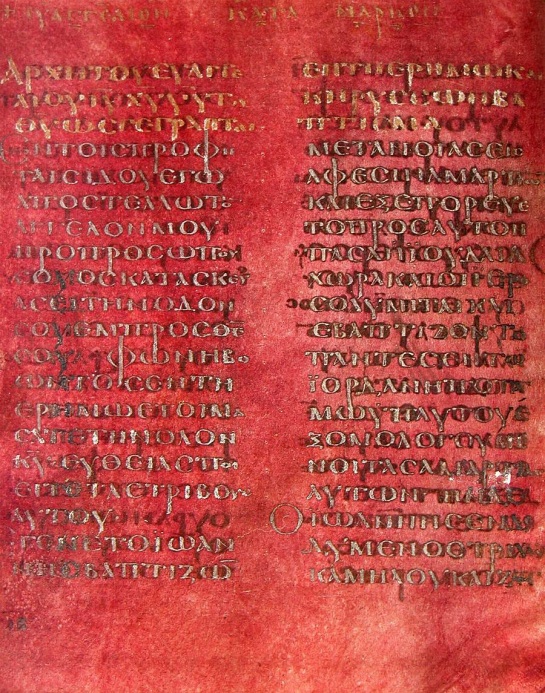

Per farvi ripercorrere il percorso fin qui svolto facciamo un piccolo sunto: siamo partiti dai 20 Castelli più belli della Calabria, abbiamo scoperto le 10 città fantasma Calabresi più famose e abbiamo visitato virtualmente le Grotte del Romito , il Codex Purpureus Rossanensis e la mitologica Kaulon.

Oggi invece vi parleremo del patrimonio archeologico della Calabria che ricopre nel sistema dei Beni Culturali una posizione privilegiata, dovuta alla grande rilevanza storica dei siti messi in luce nell’ultimo secolo. I Siti Archeologici in Calabria purtroppo non sono molti rispetto a quella che fu la potenza del territorio nel periodo greco-romano. Ciò è dovuto al fatto che la città odierna sorge spesso sullo stesso posto in cui sorgeva la colonia antica originaria o più semplicemente molti siti sono ancora da portare alla luce o sono stati scavati solo in parte. I siti archeologici presenti in Calabria sono la testimonianza delle varie dominazioni e culture che hanno interessato il passato di questa regione. L’influenza della dominazione delle popolazioni italiche prima, e di quella greca e romana dopo, rimane evidente ancora oggi nella tradizione e nella cultura calabrese. All’evento TourismA 2017, il più importante evento in Italia di esposizione, divulgazione e confronto di tutte le iniziative legate al mondo antico, svoltosi nel Palacongressi a Firenze, la Calabria archeologica è stata una delle protagoniste con il suo Polo museale presente con uno stand e promotore dell’incontro “Parliamo di Calabria” curato da Angela Acordon, direttore del Polo museale Regionale, con gli interventi di Rossella Agostino, direttore dei musei Archeologici Nazionali di Locri e di Kaulon, Gregorio Aversa, direttore dei musei Archeologici Nazionali di Crotone, Capo Colonna, e Scolacium e Adele Bonofiglio, direttore dei musei Archeologici Nazionali della Sibaritide e di Vibo Valentia. Il dibattito ha fatto conoscere a livello nazionale il rilevante patrimonio storico, artistico, monumentale e archeologico calabrese con un’attenta disamina delle peculiarità delle strutture ricadenti nel Polo Regionale con una attenzione particolare data anche ai musei Archeologici più piccoli, ma altrettanto ricchi di manufatti e di storia. Di seguito sono elencati solo una parte dei siti archeologici valorizzati e non della regione, forse i più importanti e conosciuti.

Area archeologica di Sibari

L’antica città di Sibari (in greco antico: Σύβαρις, Sybaris) fu la prima colonia fondata dai greci sulla costa ionica della Calabria intorno all’VIII secolo a.C. La città si affacciava sul mar Ionio e si trovava in mezzo a i fiumi Crati e Coscile, a sud del golfo di Taranto. La zona della Sibaritide fu il centro della civiltà degli Enotri, che ebbe la massima fioritura nell’Età del ferro, prima di essere spazzati via dai coloni greci giunti dall’Acaia nel 730-720 a.C. circa. I Greci sconfissero e ridussero i locali alla schiavitù, quindi fondarono Sibari (Sybaris), il centro della zona dove transitavano le merci provenienti dall’Anatolia, in particolare da Mileto. Nell’Antichità la ricchezza di Sibari era proverbiale, ma la sua sorte fu segnata, dopo la sconfitta contro Siris (alleata a Crotone e Metaponto). Il conflitto nacque probabilmente per ragioni di contese commerciali e culminò con la battaglia del Traente (510 a.C.), che vide la vittoria dei crotoniati, l’assedio di Sibari e, settanta giorni dopo, la sua distruzione, per la quale venne anche deviato il fiume Crati affinché passasse sopra le rovine della città sconfitta. I sopravvissuti di Sibari partirono per la madrepatria, dove ottennero l’aiuto di Atene per tornare in Calabria e fondare, nel 444 a.C. con altri nuovi coloni ateniesi, una nuova colonia sullo stesso sito, chiamata poi Thurii. Il nuovo impianto della città fu progettato dal famoso architetto e urbanista Ippodamo. I conflitti però tra sibariti e ateniesi portò a un conflitto interno, che culminò con la cacciata dei sibariti. Nel 194 a.C. la città fu fondata nuovamente come colonia romana con il nome di Copiae, che fu presto cambiato nuovamente in Thurii. Continuò ad essere in un certo qual modo un luogo importante, posta in una posizione favorevole e in una regione fruttifera, e sembrerebbe che non sia stata completamente abbandonata fino al Medioevo. Dimenticata in seguito, i suoi resti vennero individuati scavati a partire dal 1932 e con particolare intensità dal 1969. Tutt’oggi sono aperti vari cantieri, per cui lo scavo è ancora lontano da essere esaurito. Il parco archeologico, sorto in prossimità dei resti della città, riguarda una vasta area che si estende per 168 ettari di terreno. I ritrovamenti archeologici, frutto degli scavi fin ora effettuati, hanno fatto emergere reperti di età romana, risalenti alla colonia di Copia sorta sui resti della città greca di Thurii (in greco antico: Θούριοι, Thoúrioi). Una delle zone di rilevante importanza storica è quella del Parco del Cavallo, nel quale i lavori sono cominciati nel 1932. Il cantiere del Parco del Cavallo è ricco di reperti che riguardano la città di Copia. In quest’area sono stati rinvenuti i resti del più importante edificio pubblico dell’antica città: il teatro-emiciclo. La fase più antica dell’edifico risale al I secolo a.C e si trattava di una struttura a pianta semicircolare che doveva avere la funzione di mercato o di luogo per le riunioni. Dopo un secolo, intorno al I secolo d.C., l’edificio subì profonde trasformazioni e venne riadattato a teatro. Le decorazione dell’edifico, recuperate negli scavi consistevano principalmente in fregi e statue. Di fronte il teatro si trovava il foro, che fu risistemato su un’area risalente al periodo ellenistico che, probabilmente, aveva la funzione de agorà. Nell’area del Parco del Cavallo sono situati i resti dell’edificio termale la cui costruzione risale al I secolo d.C. Le terme si trovavano vicino al teatro ed al foro. All’edificio si accedeva tramite una serie di ambienti comunicanti decorati a mosaico con tessere bianche e nere che formavano motivi geometrici, dai quali si passava per arrivare agli ambienti termali. Delle terme sono riconoscibili il calidarium ed il tepidarium. L’ultima fase dell’edificio risale al VII secolo quando perse la funzione termale e venne riutilizzato come luogo di culto cristiano. Nello stesso cantiere si trovano i resti di alcune abitazioni, tutte con la tipica planimetria delle case romane di età augustea, con cotile quadrangolare. Dietro il teatro sono stati trovati i resti di una domus romana decorata da pavimenti in mosaico. Sempre in quest’area, è stato trovato un bronzo risalente al V secolo a.C. denominato Toro Cozzante. Nella zona del Parco del Cavallo sono emersi, inoltre, i resti di una grande strada lungo 350 m e larga 13 m con direzione nord-sud che incrocia un’altra strada in direzione est-ovest larga 7 metri. Un’altra zona di scavi si estende dal Parco del Cavallo verso il mare e prende il nome di Casa Bianca. Qui è conservato un ambiente costruito nel IV secolo a.C. in cui è presente una torre circolare che aveva una funzione di riparo per le imbarcazioni fino al I secolo a.C., periodo in cui venne edificato un grande ingresso. Successivamente, intorno al III secolo, l’area venne convertita in necropoli, a causa dell’allontanamento della linea costiera. Un’altra area, detta Stombi, infine mostra una zona urbana a insediamento misto, solo in parte riedificata dopo il 510 a.C., con alcune fondazioni di età arcaica, tra le quali un edificio modesto, pozzi e fornaci. A partire dalla fine degli anni Novanta e fino ad oggi, una missione composta da archeologi di diverse Università italiane e straniere, della Scuola Archeologica Italiana di Atene e da archeologi greci ha intrapreso un progetto di scavi regolari a Sibari, grazie al quale la conoscenza archeologica del sito si è enormemente ampliata. Notevole importanza hanno avuto, inoltre, le ricerche archeologiche nelle località poste ai limiti della piana di Sibari: siti come Francavilla Marittima erano noti archeologicamente molti decenni prima di Sibari stessa. Infatti ricerche condotte nel 1879 e ancora nel 1887 avevano portato alla scoperta di una vasta necropoli dell’età del ferro, formata da circa 200 sepolture ,con ricchi materiali anche precedenti l’età della colonizzazione greca, ai piedi della collina. I reperti archeologici dell’antica città sono oggi custoditi nel Museo archeologico nazionale della Sibaritide. Il museo ospita al suo interno reperti che risalgono dall’era protostorica della Magna Grecia fino alla civiltà romana relative alle città di Sybaris, Thurii e Copia, e ai vari stanziamenti presenti nella zona. Le testimonianze di maggiore interesse sono dei frammenti architettonici, i corredi tombali risalenti all’età del ferro, gli ornamenti religiosi del santuario di Atena del VI-IV secolo a.C. Di notevole importanza la tabella in bronzo con dedica appartenenti a Kleombrotos figlio di Dexilaos, cittadino sibarita vincitore di una gara ad Olimpia, risalente agli inizi del VI secolo a.C. Il 18 gennaio 2013 una forte alluvione ha provocato un allagamento dell’area archeologica di Sibari, a causa anche dell’incuria dell’uomo. 20 mila metri cubi d’acqua hanno coperto interamente il parco archeologico. Dopo 1500 giorni, l’11 febbraio 2017, con l’ausilio di pompe idrovore e impianti di sollevamento per il prosciugamento delle aree interessate, il sito è stato riaperto al pubblico e ora fruibile da tutti.

Area archeologica di Monasterace

L’antica colonia della Magna Grecia identificata con il nome Kaulon o Kaulonia si trova nei pressi di Punta Stilo nel comune di Monasterace in provincia di Reggio Calabria. L’area intorno al sito su cui insisteva la polis viene chiamata dagli archeologi Kauloniatide. La leggenda più affascinante sulle origini di Caulonia risale a fonti del IV sec. a.C. che narrano della remota presenza sul posto dell’amazzone Clete, la nutrice di Pentesilea, regina delle Amazzoni. La donna-guerriero sarebbe qui approdata dopo la guerra di Troia quando, morta in battaglia la sua regina e deciso il rientro in patria, finì con la sua nave alla deriva sulle coste dell’Italia Meridionale a causa di una tempesta. Qui Clete sarebbe vissuta tranquillamente allorché il mito vuole che gli Achei guidati da Tifone di Aegium sbarcarono sulle coste della Calabria e, con l’aiuto dei Crotoniati, distrussero il suo regno. Solo suo figlio Claulon si sarebbe salvato e avrebbe ricostruito la città che la chiamò con il proprio nome, Caulonia, diventandone così l’eroe eponimo. Secondo Strabone, invece, il nome della città deriverebbe da aulonia, vallonia, cioè valle profonda. La città era limitata a sud dal fiume Sagra, sulle cui rive nel VI secolo a.C. si svolse la famosa Battaglia del Sagra, in cui Caulonia alleata con Crotone fu sconfitta da Locri Epizefiri e Rhegion (Reggio), grazie al miracoloso intervento dei Dioscuri, i due gemelli Castore e Polluce, figli di Zeus e di Leda, conosciuti sia per essere due degli Argonauti, gli eroi che parteciparono alla ricerca del Vello d’oro, sia perché secondo la mitologia, visto il loro profondo legame, Zeus gli concesse di vivere per sempre nel cielo, sotto forma della Costellazione dei Gemelli. Nel IV secolo a.C. Kaulon fu poi sconfitta dalle forze congiunte dei Lucani e di Dionisio I di Siracusa, sconfitta che costò nel 389 a.C. la deportazione dei suoi abitanti a Siracusa e a Pietraperzia e la cessione del territorio a Locri, alleata del tiranno. Ricostruita da Dionisio il Giovane, Kaulon fu in seguito preda di Annibale durante la seconda guerra punica, finendo poi definitivamente nell’orbita di Roma per opera di Quinto Fabio Massimo nel 205 a.C. Nonostante la città sorgesse in un’area fornita di numerose risorse naturali quali il legname e i giacimenti minerari di rame, argento e piombo, nonché di un buon punto di approdo e di locali cave di pietra da costruzione, il suo rapporto con Crotone l’avrebbe resa col tempo una sua appendice. Caulonia fu tuttavia fra le prime città della Magna Grecia a coniare monete d’argento: sono infatti numerose quelle ritrovate che risultano realizzate con il metallo estratto nella vallata dello Stilaro. Le più antiche (del VI° sec. a.C.) sono gli “stateri incusi”, con figure e iscrizione incavate sul rovescio e rilevate sul diritto, con una figura maschile nuda e dai lunghi capelli ed un’altra più piccola, con accanto un cervo dalla testa rivolta all’indietro e la scritta in greco Kaul. I primi scavi sono attribuibili a Paolo Orsi (1911-1913), che in quel periodo era Soprintendente ai Beni Archeologici della Calabria e cofondatore del Museo della Magna Grecia. Paolo Orsi ritrovò sulla spiaggia i resti di un tempio dorico del quale sono rimaste le fondamenta costituite da blocchi di pietra arenaria. L’edificio è lungo 41 metri per 18,20 metri di larghezza ed è eretto su una terrazza artificiale e sopraelevato su un crepidoma (piattaforma a gradini rialzata in pietra) di 3 o 4 gradini, dove la cella vera e propria, preceduta dal pronao (spazio davanti alla cella), e conclusa da un vano retrostante, era circondata da un colonnato, di 6 colonne sui lati brevi e 14 o 13 sui lunghi che dovevano essere alte oltre 5 metri. L’area archeologica di Monasterace comprende, oltre al tempio, alcune zone situate immediatamente dopo le mura dello stesso. A 200 metri a sud-ovest delle mura sorgeva infatti il santuario della Passoliera del quale sono state rivenute solo alcune terrecotte risalenti a diverse fasi comprese fra il VI e il V secolo a.C. In quest’area archeologica sono presenti, oltre al tempio, i resti del centro urbano di Kaulon, cinto di mura e posto al livello del mare, alcune abitazioni tra cui le più famose sono quelle denominate “La casa del Personaggio Grottesco”, “Casamatta” e “La casa del Drago”, quest’ultima famosa per il ritrovamento di un mosaico di eccezionale fattura raffigurante un drago, diventato poi simbolo del parco. Nell’edificio denominato “Terme di Nannon”, uno dei pochi edifici termali ellenistici del sud Italia, è stato ritrovato un mosaico raffigurante draghi e delfini che copre un’area di 30 m² ed è quindi considerato il più ampio mosaico della Magna Grecia. In questo sito è stata anche ritrovata una tabella in bronzo che contiene il testo più lungo in alfabeto acheo della Magna Grecia composto da 18 linee, con le lettere ordinate regolarmente secondo il sistema di scrittura detto stoichedon. Si tratta di una lunga dedica votiva, in gran parte metrica, che menziona tra l’altro l’agorà (la piazza pubblica di ogni citta’ greca, cuore della vita politica e commerciale), una statua e un elenco di divinità di grande interesse per la conoscenza dei culti. Importante anche il patrimonio sommerso e restituito dal mare tra cui gli imponenti resti di un tempio Ionico esposti al Museo di Monasterace, ricchezza che ha giustificato il vincolo apposto anche allo specchio di mare antistante il parco. Da quest’area sono emersi anche due contenitori in terracotta ancora pieni di pece, uno dei prodotti che resero famosa la Calabria nell’antichità. Tecnicamente definiti kadoi, sono esemplari molto rari paragonabili solo ad alcuni altri rinvenuti in Puglia. Oggi si sta cercando di salvare il parco archeologico, sia dall’incuria dell’uomo e sia dagli agenti atmosferici che la minano continuamente, con fondi europei che purtroppo vengono sfruttati male o non erogati a causa della burocrazia che attanaglia la nostra regione.

Area archeologica di Scolacium

Il Parco Archeologico di Scolacium si trova in località Roccelletta di Borgia, località a 10 km di distanza dall’ attuale Squillace, a sud di Catanzaro Lido. L’identificazione del sito archeologico è da attribuire ad Ermanno Arslan. Il ritrovamento di un’epigrafe con il nome della colonia romana di Minerva Scolacium un’antica città costiera del Bruzio, ma che ebbe una storia millenaria attraverso greci, brettii, romani, bizantini, saraceni e normanni, gli permise di attestare la validità storica dell’area. Minervia Scolacium è il nome della colonia romana che fu fondata nel 123-122 a.C. nel sito dove precedentemente si trovava la città greca di Skylletion, a nord di Kaulon. Il centro greco è nominato da Strabone ed ha un mito di fondazione collegato alle vicende della guerra di Troia: sarebbe stata fondata da Ulisse, naufragato in quella terra o dall’ateniese Menesteo durante il ritorno da Troia. Storicamente la fondazione di Skylletion si deve con ogni probabilità a Crotone, che si contendeva con Locri Epizefiri il controllo sull’attuale istmo di Catanzaro e dei traffici marittimi presenti in quel settore; il centro ebbe all’origine specificamente il carattere di presidio militare, presente dalla prima metà del VI secolo a.C. Sembra sia passata sotto il controllo dell’ethnos italico dei Brettii nel corso del IV secolo a.C. e che abbia conosciuto un periodo di decadenza dal III secolo a.C., fino alla fondazione della colonia romana ad opera di Gaio Sempronio Gracco. La Scolacium romana ebbe vita prospera nei secoli seguenti e conobbe una fase di notevole sviluppo economico, urbanistico e architettonico in età Giulio-Claudia. Vi fu fondata una nuova colonia sotto Nerva, nel 96-98, col nome appunto di Colonia Minerva Nervia Augusta Scolacium. In età bizantina diede i natali a Cassiodoro (487-583), uno dei più grandi autori della tarda romanità a cui si deve una messe di opere di carattere teologico ed enciclopedico. Il declino cominciò con la guerra greco-gotica del VI secolo e le incursioni dei Saraceni dal 902 d.C., concludendosi con l’abbandono della città nell’VIII secolo. Gli abitanti, ripetendo una pratica comune in quell’epoca sul suolo italico, trasferirono il loro insediamento sulle alture circostanti, fondando altri insediamenti tra i quali quello sulla collina prospiciente l’attuale quartiere Santa Maria di Catanzaro. Successivamente questi centri provvisori furono riorganizzati in posizioni più difendibili e le popolazioni insediate intorno allo Zarapotamo come quelle della collina prospiciente l’attuale quartiere S. Maria di CZ contribuirono alla fondazione della nuova città di Catanzaro. Gli scavi, iniziati nel 1965, hanno portato alla luce non solo i resti dell’antica colonia, ma hanno posto l’attenzione anche sull’ abitato greco di Skylletion. La struttura dell’insediamento greco è ignota e dagli scavi sono emerse solo ceramiche e monete databili intorno al VI secolo a.C. Nuove campagne di scavo condotte dalla Soprintendenza archeologica della Calabria hanno fatto emergere strutture murarie di età ellenistica, cosa che farebbe pensare alla sovrapposizione topografica delle città. Il punto più importante dell’area si trova in prossimità del foro, che presenta una pianta rettangolare ricoperta da mattoni quadrati e circondato da portici, nel quale si svolgevano le principali attività della vita quotidiana della colonia romana. Sono ancora visibili i resti del Capitolium, il più importante edificio di culto della città romana che si affacciava sulla piazza. I resti dell’edificio son molto scarsi e l’unico reperto visibile è una parte del podio. La Curia, sede del senato locale, ed il Caesareum, ovvero il luogo in cui veniva celebrato l’imperatore, sono due edifici sorti al posto delle tabernae. Non molto distanti dal foro, adagiati sul pendio di una collina, si trovano i resti del teatro che mostrano tre diverse fasi edilizie: la prima risalente all’età tarda repubblicana, la seconda corrispondente all’età giulio-claudia e la terza databile intorno al II secolo. La capienza del teatro era di circa 3.500 persone; l’edifico aveva anche varie funzioni pubbliche nella Scolacium romana. Della struttura si sono conservati parte della cavea e dell’orchestra e sono ancora visibili i posti riservati alle personalità illustri. Dalla zona del teatro provengono numerosi reperti scultorei ed architettonici; inoltre sono visibili i resti dell’anfiteatro il quale ad oggi resta l’unico conosciuto in Calabria risalente al II secolo d.C. Dalla scena del teatro sono state rinvenute tre teste ritratto delle quali due di età giulio-claudia e una di età flavia. Sono state ritrovate anche due grandi statue di marmo bianco conservate nell’Antiquarium di Roccelletta annesso al Parco Archeologico. La piazza della città era attraversata inizialmente dal decumanus maximus, la principale via della città, successivamente spostata nel il lato corto della piazza e a ridosso di quest’ultima si trovava una grande fontana monumentale. Altri reperti sono stati trovati ai margini della città quali le terme e le necropoli romane con molti mausolei ad oggi ben conservati. All’ingresso del Parco archeologico di Scolacium si trovano i resti di un’imponente Basilica Normanna del XI secolo dedicata a Santa Maria della Roccella che ha subito varie trasformazioni legate allo stile occidentale Romanico,all’età bizantina e araba. L’edificio era costituito da un’unica grande navata illuminata da cinque finestre; il transetto sopraelevato era coperto da volte a crociera; attraverso il transetto si accedeva a tre absidi, abbellite con decorazioni arabo-bizantine, ugualmente sopraelevate. Nel Parco Archeologico ogni anno, durante il periodo estivo, la provincia di Catanzaro organizza la manifestazione culturale “Intersezioni”, curata dal direttore artistico del museo MARCA di Catanzaro Alberto Fiz, esponendo opere di artisti internazionali tra i quali Stephan Balkenhol, Tony Cragg, Wim Delvoye, Jan Fabre, Antony Gormley, Dennis Oppenheim, Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto e Marc Quinn.

Area archeologica di Locri Epizefiri

Locri Epizefiri fu una città della Magna Grecia, che si affacciava sul mar Ionio, fondata nel VII secolo a.C. dai greci provenienti dalla Locride. Locri Epizefiri fu l’ultima delle colonie greche fondate sul territorio dell’attuale Calabria. Nel Timeo Platone disse:” Locri, città d’Italia ordinata a leggi bellissime, dove per copia di sostanze e gentilezza di sangue non istà dopo a niuno“. Il primo insediamento venne fondato nel luogo indicato dall’oracolo di Delfi, presso capo Zefirio (l’attuale capo Bruzzano), ma dopo alcuni anni i coloni – insoddisfatti della località occupata pur corrispondente all’indicazione dell’oracolo – si spostarono verso nord di circa venti chilometri, dove fondarono una nuova città alla quale diedero lo stesso nome del primo insediamento, probabilmente per sentirsi sempre sotto la protezione del dio Apollo, conservando però l’appellativo di Epizephyrioi, che significa appunto “attorno a Zephyrio”. I coloni si trasferirono sul colle Epopis, dove però trovarono insediate popolazioni indigene di Siculi, che sarebbero state scacciate dai locresi con uno stratagemma molto astuto: i coloni giurarono che fin quando avrebbero calcato la stessa terra e portato la testa sulle spalle sarebbero stati fedeli, ma a giuramento fatto essi si liberarono della terra messa in precedenza nei calzari e delle teste d’aglio, scacciando i Siculi dalla zona. Nel corso di un secolo la polis di Locri Epizefiri estese la propria presenza dalla costa ionica al versante tirrenico dell’attuale Calabria, probabilmente per tenere lontana la minaccia di un’espansione della nemica Kroton (Crotone). Verso il 560 a.C.-550 a.C. Locri Epizefiri ebbe alleata Reggio nella vittoriosa battaglia avvenuta al fiume Sagra che fermò la volontà espansionistica verso sud di Crotone. In seguito a tale vittoria nelle due poleis italiote di Reggio e Locri Epizefiri iniziò ad essere praticato il culto dei Dioscuri; in particolare presso gli scavi del tempio ionico di “Marasà” a Locri Epizefiri sono state rinvenute due statue, gli acroteri in marmo, che potrebbero raffigurare i gemelli figli di Zeus (oggi custodite a Reggio presso il Museo nazionale della Magna Grecia). L’esito della battaglia della Sagra confermò Locri Epizefiri come una nuova potenza della Magna Grecia. Dal V secolo a.C. Locri Epizefiri stabilì alleanze con la Siracusa di Dionisio I e del figlio Dionisio II, entrando nell’orbita dei tiranni della polis siceliota. L’alleanza tra Locri e Siracusa venne consacrata dal matrimonio tra Dionigi e la locrese Doride. Quando nel 389 a.C. il tiranno siracusano sconfisse la Lega Italiota, donò a Locri Epizefiri le terre di Kaulonia (presso Monasterace marina) e di Scolacium (nei pressi di Squillace), che delimitavano il confine nord con Crotone, mentre a sud il confine con Reggio era delimitato dal fiume Halex (presso Palizzi). Il IV secolo a.C. fu per Locri Epizefiri un periodo di grande splendore artistico, economico e, soprattutto, culturale. In particolare, di questo periodo storico, vanno ricordate le figure della poetessa Nosside e dei filosofi Echecrate, Timeo ed Arione, fondatori di una fiorente scuola pitagorica (introdotto a Locri all’epoca di Dionisio I): lo stesso Platone, secondo quanto attesta Cicerone, si sarebbe recato di persona a Locri per apprenderne i fondamenti. Dopo la morte di Dionigi I, Locri Epizefiri ospitò fra le proprie mura Dionigi II il quale, esiliato da Siracusa, instaurò tra il 357 e il 347 a.C. la tirannide nella polis italiota. Ma la sua politica contro gli aristocratici locali mirava solo al ritorno in patria e dunque, una volta che ebbe svuotate le casse della cittadina calabra, il popolo insorse uccidendo tutta la sua famiglia e cacciandolo ancora. Venne dunque instaurata la democrazia. Nel 280 a.C. Locri Epizefiri si alleò con Pirro, re dell’Epiro, nella guerra tra Romani e Sanniti, sia per esigenza militare che per far fede a un’alleanza stabilita da tempo con Taranto. Dopo qualche anno però i locresi passarono dalla parte dei Romani e Pirro nel 266 a.C. devastò la città e saccheggiò il tempio di Persefone.,Nella seconda guerra punica Locri si schierò con Annibale e fu conquistata dai Romani nel 205 a.C..In seguito la città declinò e nell’VIII secolo fu abbandonata dagli abitanti che si ritirarono nell’entroterra. L’area archeologica si trova nel comune di Portigliola, circa 3 km a sud dall’attuale comune di Locri e si estende nel territorio pianeggiante compreso tra la fiumara Portigliola, la fiumara Gerace, le basse colline di Castellace, Abbadessa e Manella, e il mare. Il fatto che tale area si trovi a distanza dagli odierni centri abitati ha preservato quasi integralmente la città antica: tuttavia, nel corso dei secoli, sono state usate pietre prelevate nell’area per edificare nuove case nei dintorni. Il sito archeologico dell’antica città è oggi diviso in varie parti. La città antica, che era difesa da una cinta muraria di 7 km, in molti tratti ancora visibile. All’esterno delle mura si estendono le necropoli, mentre la maggior parte delle aree sacre sono disposte in prossimità della cinta. I santuari all’interno delle mura sono dotati di edifici templari monumentali e risalgono al periodo arcaico, mentre quelli situati immediatamente all’esterno presentano un aspetto meno monumentale, pur essendovi state rinvenute abbondanti offerte votive. Nella località Marasà, situata alle spalle del Museo Archeologico, si trova il santuario del quale oggi si sono conservate le parti principali. Il primo studio dell’area venne portato avanti da Paolo Orsi; in seguito l’area venne ulteriormente studiata ed il sito di scavo ampliato. La storia del santuario attraversa varie fasi e trasformazioni: secondo gli studi venne edificato intorno alla metà VII secolo a.C. poco dopo la fondazione della polis, fu ampliato verso la metà del VI secolo a.C. e ricostruito nel V secolo. Del tempio ionico che caratterizzava il santuario ci sono pervenute pochissime testimonianze, come la base occidentale del basamento. La scarsa quantità di reperti archeologici è dovuta ad una ricorrente asportazione dei blocchi di calcare avvenuta nel XIX secolo che servirono a costruire i moderni edifici. Gli archeologi sono tuttavia riusciti a dedurre che il tempio ionico, composto da blocchi di pietra arenaria, era costituito da un cella allungata con pronao che in tutto misurava 22 metri di lunghezza per 8 metri di larghezza. Sulla facciata del tempio era posta una decorazione che raffigurava i due Dioscuri a cavallo di un Tritone. Il santuario venne probabilmente costruito in onore della dea Afrodite vista l’importanza della sua venerazione per gli abitanti di Locri; un’altra ipotesi che fa pensare alla dea Afrodite è il ritrovamento di alcuni reperti votivi ma nonostante tutti gli studi dedicati all’area sacra ed al tempio non si può affermare questa ipotesi con certezza. Un’altra località ricca di storia è quella di Centocamere dove si trovano i resti di numerose case e fornaci grazie ai quali si può dedurre che questa zona era il quartiere ceramico della città. I resti del teatro cittadino hanno un’importanza rilevante per quanto riguarda la particolarità della struttura, l’unica presente in Calabria. L’edificio conteneva fino a 4.500 spettatori. Della struttura sono visibili ancora tutte le componenti: dalla cavea semicircolare, da dove si godeva un notevole panorama della città e del mare, con i gradini per gli spettatori divisi da scalette in sette settori, alla scena di forma rettangolare dietro alla quale si trovano due pozzi nei quali sono stati ritrovati molti oggetti di carattere sacro. Il teatro venne costruito intorno al IV secolo a.C. ma sono state apportate varie modifiche in epoca romana. Nell’ area archeologica di Locri sono stati trovati i resti del santuario di Persefone il quale sorge ai piedi del colle della Mannella a ridosso della cinta muraria della polis. Il santuario è databile tra il VII ed il III secolo a.C. La sua scoperta è da attribuire a Paolo Orsi che terminò gli scavi tra il 1908 ed il 1911; il suo lavoro portò alla luce preziosi reperti tra i quali i Pinakes (in greco antico πίνακες) , quadretti in terracotta, legno, marmo o bronzo di carattere sacro tipici dell’antica Grecia; le imponenti mura di pietra arenaria che delimitavano i confini dell’area sacra. Oltre al tempio di Persefone sono presente i resti di altre tre aree sacre: il tempio di Zeus Olimpio, il santuario di Grotta Caruso o Grotta delle Ninfe ed il santuario di Zeus Saettante. Il tempio di Zeus Olimpio non è stato ancora localizzato tranne che per la teca cilindrica, in pietra calcarea, che fungeva da archivio per il santuario. Questa venne riportata alla luce clandestinamente e derubata del suo contenuto il quale venne in parte recuperato ed è costituito da 39 tabelle di bronzo. Il santuario di Grotta delle Ninfe si trova in una grotta al di fuori delle mura della città e risale al VI secolo a.C. e venne scoperto da Enrico Arias nel 1940. Oggi la visita del luogo non è praticabile in quanto una parte della grotta crollò dopo gli scavi ma i suoi reperti sono esposti nel Museo Archeologico Nazionale di Locri. Il santuario di Zeus Saettante si trova alle spalle del Museo e, grazie a reperti di carattere votivo ritrovati, si può stimare il periodo storico del tempio che va del V al III secolo a.C. Molti tra i resti trovati in quest’area raffigurano Zeus pronto a scagliare uno dei suoi fulmini; da qui l’ipotesi che il tempio sia stato costruito in suo onore. La necropoli locrese più nota è quella di Lucifero, dove sono state rinvenute circa 1.700 tombe databili tra il VII e il II secolo a.C. e spesso segnalate da vasi di grandi dimensioni, di buona fattura e pregio, opera di ceramografi ateniesi di fama, oppure da “arule”, piccoli altari in terracotta decorati con immagini del mondo dell’oltretomba.

Area archeologica di Capo Colonna

L’area archeologica di Capo Colonna è un sito archeologico statale situato in località Capo Colonna, vicino Crotone, raggiungibile tramite una strada costiera dal capoluogo. Il parco fu realizzato dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria e raccoglie 30.000 metri quadri di terreno adibito agli scavi e 20 ettari di bosco e macchia mediterranea. In quest’ area si trova il Museo Archeologico, costituito da tre padiglioni incassati nel terreno per ridurre l’impatto ambientale. Esso è strutturato da un percorso all’ inizio del quale c’è un viale immerso nella macchia mediterranea. Successivamente si trova la cinta muraria del VI secolo a.C. rafforzata più tardi dai romani. Dopo le mura si trova l’inizio della via sacra, larga 8,5 metri e di fronte l’ingresso della via, sul alto est del promontorio di Capo Colonna, si accede al maestoso tempio dorico. Se ne erano accorti i greci della sua bellezza già nel VI secolo, quando giunsero nella vicina Kroton e vedendo dal mare il capo lo scelsero come luogo sacro. Il santuario di Hera Lacinia di Capo Colonna, dipendente dalla città di Crotone antica, fu uno dei santuari più importanti della Magna Grecia dall’età arcaica fino al IV secolo a.C., finché cioè fu sede della lega Italiota prima che si trasferisse a Taranto. Il sito del santuario era in una posizione strategica lungo le rotte costiere che univano Taranto allo stretto di Messina, su un promontorio chiamato anticamente Lacinion, che diede anche l’epiteto alla dea venerata, Hera Lacinia. Il nome odierno invece ricorda le rovine del tempio (con l’ultima “colonna” in piedi), mentre il nome usato fino all’epoca moderna, “Capo Nao”, altro non è che una contrazione del greco naos, che significa appunto tempio. Il santuario era stato edificato alla fine del VI secolo a.C. ed era anche chiamato di Hera Eleytheria, come resta testimoniato da un’iscrizione sul cippo del Lacinion, al Museo archeologico nazionale di Crotone. Nel XVI secolo fu quasi completamente saccheggiato per riutilizzare i materiali da costruzione. Il tempio era costituito da una pianta rettangolare e 48 colonne, alte circa 8 metri. La costruzione rispettava i canoni edilizi dei greci e risale intorno al VI secolo a.C. . Il tetto era di lastre di marmo e tegole in marmo pario come testimoniano i resti ora conservati nel museo di Crotone. Nulla si sa delle decorazioni che, però, erano certo presenti, come si può dedurre dal ritrovamento di una testa femminile in marmo della Grecia e pochi altri frammenti. Di tutto l’edificio sacro, oggi, si è conservata una sola colonna alta 8,5 metri, con capitello dorico e un fusto che ha 20 scanalature piatte composto da 8 rocchi sovrapposti. La colonna fino al 1638 era affiancata da un’altra caduta per un terremoto e poggia sui pochi resti del possente stilobate. Nelle adiacenze è tracciata una “Via Sacra” di una sessantina di metri e larga oltre 8 metri. Al complesso del tempio appartengono anche almeno tre altri edifici chiamati “Edificio B”, “Edificio H”, “Edificio K”:

- L’Edificio B presenta una pianta rettangolare di quasi 200 m² e dagli archeologi è ritenuto il tempio originario; aveva la funzione di raccoglimento e di culto ipotesi sostenuta dal ritrovamento di alcuni reperti, come una navicella di bronzo, che risalgono alla prima metà del VIII secolo a.C.

- Nel lato nord del Parco si trova il Katagogion, chiamato Edificio K, avente un portico dorico e risale al IV secolo a.C.. La pianta della struttura si sviluppa ad “elle” e ne rimangono solo i basamenti. All’ interno sono presenti ambienti decorati con quadrati e rettangoli. Probabilmente era la foresteria dove potevano trovare alloggio importanti visitatori, mentre i loro accompagnatori si dovevano accontentare di costruzioni molto meno raffinate e resistenti.

- l’Edificio H, di pianta quadrata, chiamato anche Hestiatorion, è suddiviso in vari locali. Il ritrovamento di suppellettili tipiche dei locali dedicati ai pasti può far dedurre che si trattasse dell’edificio-mensa e ristoro dei viaggiatori oltre che dei sacerdoti. In ogni caso la datazione viene posta al IV secolo a.C. quando il tempio già aveva assunto grande celebrità.

Il vasto numero di ritrovamenti e di reliquie è diviso nei vari musei della città di Crotone: nel Museo di Capo Colonna sono conservati gli ultimi reperti rinvenuti, nell’Antiquarium di Torre Nao c’è qualche reperto di età precoloniale e nel Museo Archeologico Nazionale di Crotone sono custoditi i primi ritrovamenti di età arcaica e soprattutto il tesoro di Hera. Della maestosità del luogo in epoche remoto ci è data testimonianza da tanti elementi rinvenuti sul luogo, tanti gioielli in oro, vasi in terracotta e tanti altri doni portati dai pellegrini devoti, tra cui il famoso Diadema Aureo e la misteriosa Bacchetta Nuragica, che oggi sono custoditi proprio nel museo di Crotone. La località non ha perso l’importanza sacra che ha sempre avuto, infatti sulle rovine del tempio pagano è situato il Santuario di Santa Maria di Capo Colonna, distrutto, ristrutturato e ampliato nel corso dei secoli, ma presente già nel 1519 come risulta da storici manoscritti che descrivono che sul luogo esisteva una piccola chiesa dove si venerava l’immagine della Madonna e dove è narrato di come il dipinto si sia salvato miracolosamente dalle mani dei turchi che ne depredarono l’area. La terza domenica di maggio, in occasione dei festeggiamenti della Madonna di Capo Colonna, il dipinto, custodito nella cattedrale di Crotone, è portato in processione nel santuario alle prime luci dell’alba. Proprio davanti alla chiesa si trova un importante elemento di difesa, la torre del Capo Nao, a pianta quadrata, conosciuta come Torre Nao, costruita dagli spagnoli nel XVI secolo come elemento di difesa dagli attacchi dei turchi, e ora sede del museo Antiquarium.

Area archeologica di Vibo Valentia

L’antica Hipponion, che dal 1932 è stata ribattezzata con la denominazione latina di Vibo Valentia, è una delle città della Magna Grecia situate sul versante tirrenico della Calabria. Hipponion sorse poco dopo delle cittò del versante ionico, nel VII sec. a.C., quando Locri Epizefiri si assicurò il controllo di buona parte della Calabria meridionale fondando sul Tirreno le sub colonie che mantennero a lungo con la stessa Locri legami politici e una forte impronta culturale, evidente nei culti religiosi e in molti prodotti artistici realizzati sotto l’influsso locrese. Gli scavi effettuati hanno ritrovato anche reperti riguardanti la città sorta dopo la colonia greca, Vibonia e resti dell’antico centro di Veipo. Hipponion attraversò complesse vicende politiche tra il IV e il II secolo a.C., con una fase di dominio della popolazione italica dei Brettii, che dalle aree interne della Calabria settentrionale si estesero anche assai più a Sud, lasciando a Hipponion importanti testimonianze, come ricchi depositi di monete argentee coniate dalla confederazione dei Brettii. Alle fasi del III sec. a.C. risalgono anche i resti imponenti della cinta muraria in blocchi squadrati di arenaria, il monumento più importante rimasto fino a noi della Hipponion greca e poi brettia. Sotto la dominazione romana la città (che per breve tempo assunse la denominazione beneaugurale di Valentia, anche più a lungo si affermò il nome di Vibo, trasformazione latina dell’antico nome greco) si sviluppò ulteriormente, favorita dalla posizione sulla via consolare Annia-Popilia e dalla vicinanza con il porto (l’attuale Vibo Marina), base navale fondamentale nelle guerre civili che portarono all’impero di Augusto, grazie alla vittoriosa attività di Agrippa collaboratore e poi genero di Ottaviano. Agrippa fu onorato a Vibo con un bellissimo ritratto marmoreo, rinvenuto nel 1972, uno dei pezzi più prestigiosi del locale Museo Archeologico, che dell’età romana ospita anche altre statue in marmo, un mosaico pavimentale con scene di pesca recuperato da una villa romana nei dintorni, mentre altri mosaici pavimentali figurati sono conservati negli edifici di età imperiale messi in luce nel quartiere urbano di S. Aloe, dove è in corso la creazione di un parco archeologico urbano. Il sito dell’antica Hipponion si trova a quattro chilometri dalla costa tirrenica, sull’ altopiano della penisola di Tropea, particolarmente favorevole allo sviluppo perché situata nelle vicinanze del mare e della costa e protetta da imponenti mura. Le mura che circondavano la colonia greca di Hipponion erano lunghe circa 7 km ed alte 10 m e sono state rinvenute da Paolo Orsi nel 1916 nella zona di Trappeto Vecchio. I resti si estendono per un tratto di 350 m; nel 1969 Ermanno Arslan trovò altri tratti di mura. Erano state costruite con blocchi regolari di pietra arenaria e calcarenite ed erano rafforzate ogni 40 metri da torri circolari. Sono state studiate quattro fasi costruttive di cui la più antica appartiene alla costruzione fatta con mattoni crudi (impasto di fango e paglia). Nella zona del Parco delle Rimembranza Paolo Orsi ritrovò i resti di un tempio dorico del 500 a.C. dedicato con molta probabilità alla dea Proserpina molto venerata degli Ipponiati, ma del tempio è rimasto molto poco poiché i marmi e le colonne vennero utilizzati per costruire la cattedrale normanna di Mileto. Oltre al tempio dorico vennero indagati altri due templi: uno ionico situato in zona Cofino, l’altro dorico posto nei pressi della Cava Cardopati. Sono stati rinvenuti inoltre i resti dell’abitato romano di Vibonia del II secolo in via XXV Aprile, mentre nella Località Stanislao Aloe sono stati trovati i reperti di un impianto termale arricchito di mosaici policromi dai quali si può individuare un ritratto di Vespasiano. Nella medesima area sono emerse due domus con pavimenti a mosaico e nell’ area dell’aeroporto militare sono stati rinvenuti i resti di una villa romana con volte a crociera che si sono ben conservate nel tempo. Nella frazione di Vena Superiore è stato scoperto un ambiente ipogeo di grandi dimensioni che riguarda una grotta di circa 1.000 metri quadri che dopo vari studi è da considerarsi una chiesa-grotta costituita da un’unica navata. Il Museo Archeologico Nazionale di Vibo Valentia è intitolato alla memoria di Vito Capialbi, importante studioso ottocentesco e collezionista delle antichità locali, di cui esposta nel museo la ricchissima raccolta numismatica, recentemente acquistata dallo Stato. Il Museo, base operativa e di ricerca per gli scavi condotti in città dalla Soprintendenza fin dalla fine degli anni ’60, ha sede prestigiosa dal 1995 nel monumentale Castello, che conserva imponenti torri e cortine del Duecento e del Trecento e fu poi sede dei principi Pignatelli; è stato restaurato e rifunzionalizzato con impegnative opere dalla Soprintendenza ai Monumenti di Cosenza. Ampi scavi nelle necropoli greche hanno messo in luce corredi funerari dal VI sec. a.C., con molti vasi importati da Corinto, al III sec. a.C., ma il reperto più significativo, che ha dato eccezionale rinomanza internazionale ad Hipponion e al suo Museo è una sottile laminetta in oro, lunga pochi centimetri, rinvenuta ripiegata più volte e deposta sul petto di una defunta nella prima metà del IV sec. a.C.. L’eccezionalità del reperto, di cui esistono solo una decina di esemplari analoghi in tutto il mondo greco, è data dalla lunga iscrizione incisa in minutissime lettere greche, su sedici fitte righe; il testo contiene la formula magico-religiosa, e per questo tracciata su un materiale prezioso e incorruttibile come l’oro, che l’anima della defunta doveva imparare a pronunciare nel suo percorso attraverso il mondo oscuro degli Inferi per superare varie prove e raggiungere un eterna, luminosa serenità nei Campi Elisi riservati ai fedeli iniziati ai rituali attribuiti al mitico cantore Orfeo. Questo tipo di religiosità detta appunto Orfica si diffuse in tutto il mondo greco, e soprattutto in Magna Grecia, a partire dal V sec. a.C., e la lamina aurea di Hipponion ce ne conserva una delle versioni più complete e più antiche. Altri aspetti del culto delle tradizionali divinità elleniche, come Demetra protettrice della fecondità della natura e della coltivazione del grano, è la figlia Persefone, che rapita da Hades signore dell’Oltretomba ne divenne sposa e regina degli Inferi, sono attestati a Hipponion dai rinvenimenti nei santuari del VI e V sec. a.C. ricchissimi depositi di offerte votive. Un caso di particolare interesse è quello del deposito votivo in località Scrimbia, il cui scavo ha fornito materiali di notevole bellezza, e molti elementi del tutto peculiari per la ricostruzione del culto. Si trattò di uno dei santuari più importanti e più frequentati dai fedeli nell’Hipponion del VI e V sec. a.C., come indica l’abbondanza delle offerte, comprese moltissime di tenue valore economico (come vasetti miniaturistici) ma non meno significative come documento del legame dei fedeli con le varie divinità che qui erano oggetto di culto. Le statuette in terracotta, numerosissime, recano immagini di divinità femminili o figure di fanciulle offerenti; i tipi sono per lo più affini a quelli rinvenuti a Locri nel santuario di Persefone: una tavoletta a rilievo reca l’immagine di una dea in trono che regge una lunga spiga stilizzata, che sembra identificabile con Demetra, mentre un’altra rappresenta sicuramente Artemide, con i tipici attributi dell’arco e del cerbiatto. La peculiarità di maggior risalto del santuario di Scrimbia è data dall’eccezionale frequenza di offerte di manufatti in bronzo, materiale di alto pregio che denota offerenti di alte capacità economiche, presumibilmente di rango sociale elevato. Alcuni dei vasi in bronzo furono importati da aree lontane, come i grandi bacili ad orlo perlato, di probabile produzione etrusca, e una brocca decorata prodotta in Laconia. Le offerte di specchi in bronzo e qualche esemplare di orecchini in argento ci riportano ad ambiti di culti femminili, che già sono sembrati dominanti nel santuario. In rapporto a ciò, appaiono quindi quasi sorprendenti le numerose offerte di armi difensive in bronzo, dedicate ad Hades, spesso impreziosite da raffinate decorazioni, evidentemente dedicate da uomini che intendono affermare nel loro rapporto con il divino un rango sociale eminente nella propria comunità. Si tratta di grandi scudi, dai bordi decorati a sbalzo con motivi a treccia multipla, schinieri, elmi di vari tipi, da quello corinzio a quelli detti calcidesi, a quelli con paraguance a testa di ariete, uno dei quali rivestito da lamine in oro e in argento. Altri elmi hanno finissime figure incise, come tritoni, lotte tra animali (un cervo sbranato da due pantere), parti di cavalli rampanti, altri animali. Si tratta evidentemente di armi da parata, che attribuivano a chi le possedeva, e qui le esibiva come offerta nel santuario, un ruolo aristocratico o quasi eroico allusivo ai mitici “guerrieri vestiti di bronzo” protagonisti dei poemi omerici. A Scrimbia la coppia Persefone e Hades forse svolgeva funzioni parallele di tutela per la componente femminile e per quella maschile della società ipponiate, soprattutto a livello dell’aristocrazia dominante tra VI e V sec. A. C.. Per concludere, le immagini di una delle offerte ceramiche più significative a Scrimbia, una “hydria” (un vaso per raccogliere e trasportare acqua, di uso specificatamente femminile) qui decorata con una scena mitica che esalta le virtù militari degli eroi antichi, la partenza di Anfiarao per la guerra dei “Sette contro Tebe”, tema adatto a un’aristocrazia sensibile ai valori eroici dell’arte della guerra. E un vaso prodotto nelle officine ceramiche calcidesi, della seconda metà del VI sec. a.C..

Area archeologica di Bova

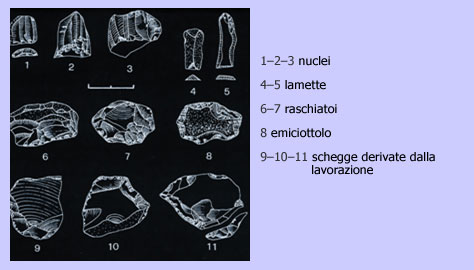

Il Parco Archeologico ArcheoDeri della vallata del San Pasquale, inaugurato nel giugno 2010, sorge a Bova Marina, intorno all’area sinagogale rinvenuta negli anni Ottanta, presso la contrada da cui trae il nome “Deri”, richiamando la tradizione dell’Antica Delia o Scýle, secondo gli antichi Romani. Ci troviamo in un sito archeologico tra i più importanti del Mediterraneo, infatti, la sinagoga, risalente al IV secolo d. C., è la più antica in Occidente, dopo quella di Ostia Antica, ed il suo ritrovamento ha aperto nuovi scenari storici sulla presenza degli ebrei nella Calabria meridionale. Era venuta alla luce, come accaduto in tanti altri casi, durante i lavori di realizzazione di una strada, per la precisione un tratto della statale 106 e in un primo tempo si pensò ad una villa romana, ma successivamente ne è stata poi accertata l’esatta natura grazie al rinvenimento di un mosaico raffigurante i più importanti simboli giudaici. Dopo il ritrovamento il sito fu visitato dall’allora rabbino capo di Roma Elio Toaff, il quale confermò la piena compatibilità dei ritrovamenti con una struttura sinagogale. Il mosaico è attualmente ospitato all’interno dell’Antiquarium che conserva, inoltre, importanti reperti provenienti dal territorio di Bova, risalenti al neolitico, all’età del bronzo, all’epoca greca romana e bizantina. Del Parco fa parte anche un Centro di Documentazione per il Patrimonio Culturale e l’Ebraismo nell’Area Grecanica, al cui interno si trovano una sala espositiva sulla storia del territorio, una sala dedicata all’ebraismo, una biblioteca con testi riguardanti la grecità calabrese e la storia degli ebrei in Calabria, un archivio multimediale ed una sala conferenze. Campagne di scavi archeologici hanno evidenziato come fin dall’età Neolitica fossero presenti culti legati alla dea Madre, mentre per l’età magno greca sono documentate ritualità in onore di Demetra e di Kore. Queste testimonianze del passato sono riscontrabili attraverso una piccola figura antropomorfa in ceramica, con forte enfatizzazione dei caratteri femminili, della seconda metà del VI millennio a.C., ritrovata in località Penitenzeria e di un balsamario, raffigurante una Kore (VI sec. a.C.), rinvenuto nelle fondamenta di un edificio, alle spalle di Bova, facente parte di una fortezza magno greca, distrutta durante un conflitto tra le polis di Reggio e Locri, nel corso del V sec. a.C. La restante parte dei reperti esposti, concerne invece i ritrovamenti in loco: un insediamento romano del I-II secolo d.C., nel quale pare fosse istallata la statio di Scyle. La radice onomastica di Skyle, simile a Scilla e Squillace, anch’essi posti in prossimità di promontori rocciosi, pare derivi dal latrare che le onde producono infrangendosi sugli scogli, motivando così la traduzione greca del termine “Scyle” in cagna. L’area del parco archeologico, sita nel fondovalle ai margini della fiumara del San Pasquale, era già indicata nel Settecento come sede dell’antica Delia, una città fondata da greci provenienti dall’isola di Delo. I suoi abitanti, scampati a una incursione barbarica, generarono nel Medioevo i centri di Bova, Paracorio e Pedavoli, questi ultimi più tardi unitisi in un solo comune chiamato Delianuova, in ricordo delle origini. Le medesime fonti affermavano inoltre che queste terre erano in origine abitate “dalla gente Aramea”, giunte qui sotto la guida di Aschenez, pronipote di Noè. Ebrei dunque, poiché con il termine di aramei, erano indicati nel XVIII secolo i giudei ancora presenti nell’Italia Meridionale e nelle Isole. La presenza di una comunità ebraica nel sito di Bova Marina non integra solo il quadro degli insediamenti israeliti della costa ionica, documentati nel Tardo Antico anche a Reggio e nella vicina Lazzaro, ma accerta, grazie al rinvenimento di un timbro con un candelabro a sette bracci, impresso su un’ansa di fabbricazione locale (IV-V sec. d.C.), l’esistenza di una attiva produzione e commercializzazione di cibi kosher, cioè preparati secondo le norme alimentari ebraiche. Che queste realtà sociali fossero integrate nel territorio già da tempo, trova conferma nei Talmud (interpretazioni bibliche tardo antiche), in cui si sosteneva la tesi che la Magna Grecia era stata assegnata da Isacco a Esaù, a consolazione della primogenitura carpitagli da Giacobbe. A documentare la prosperità dell’abitato ebraico di Bova Marina è proprio il mosaico policromo che decorava il pavimento della sinagoga: trenta metri quadrati di tessere, poste in opera alla metà del IV sec. d.C.. Purtroppo le arature del terreno hanno compromesso la sua leggibilità, lasciandoci ampi dubbi circa il simbolismo figurato all’interno di riquadri, delimitati da una ghirlanda floreale e incorniciati da una treccia a più capi. Nei 16 pannelli, decorati con corone di alloro, è certa la presenza del motivo della rosetta, del nodo di Salomone e di una Menorah, (candelabro a sette bracci) affiancata a sinistra dallo shofar (corno d’ariete) e a destra da una palma (lulab) e un cedro (etrog). Questi simboli erano probabilmente disposti sul pavimento musivo nel rispetto di una specifica liturgia che prevedeva l’esistenza di un àron, cioè l’armadio, orientato ad Est, contenente i rotoli delle sacre scrittura (sifré Torà), di una bima, ovvero il pulpito da cui il cantore dirigeva la preghiera, e ancora di una suddivisione tra uomini e donne durante le funzioni religiose (matronei), ed infine di banchi, riservati ai dirigenti della comunità, e che sappiamo disposti ai lati della Torà, lungo la parete di fondo. In età Ostrogota (480-553 d.C.), la sinagoga fu munita di un’abside, di fronte al quale si ricavò nel pavimento uno spazio, mosaicato con il simbolo del Nodo di Salomone tra motivi romboidali, stilisticamente vicini alle novità artistiche importate in Occidente dal Mediterraneo orientale sul finire del V sec. d.C.. La campagna di restauri che interessò la sinagoga in questo periodo, comportò inoltre la creazione di nuovi ambienti di servizio, magazzini e la costruzione di uno ospitalia, destinato ai pellegrini e ai rabbini di passaggio. L’insediamento subì una distruzione violenta alla fine del VI sec. d.C., simultaneamente a quanto documento nel 590 d.C. anche a Taureana e a Locri, forse per mano dei Longobardi, giunti sullo Stretto di Messina al seguito di Autari. Oggi è il Museo Archeoderi che ne detiene l’eredità. In esso sono custoditi le vestigia di grandi civiltà, i fasti della loro gloria e soprattutto la memoria di tutte quelle genti, autoctone e non, che si sono insediate sul nostro territorio e delle quali abbiamo ancora oggi testimonianze nella nostra cultura tra usi, costumi, tradizioni e lingua. Risalendo il corso della fiumara del San Pasquale, la strada taglia in due un sito di età romana, già noto agli studiosi. Effettivamente in località Panaghia esisteva una struttura semicircolare da sempre ritenuta una chiesa di origine bizantina, dal momento che la toponomastica rendeva chiara la presenza di un luogo di culto intitolato alla Madonna tutta Santa. Di recente campagne di scavo effettuate sul versante nord dell’asse stradale hanno permesso di stabilire che si tratta di un complesso residenziale particolarmente vasto, databile dal III al IV sec. d. C.. Lungo il fianco della strada sono infatti emersi magazzini con dolia e diversi ambienti, alcuni dei quali absidati e probabilmente in origine mosaicati, visto l’abbondante rinvenimento di tessere musive. Interessante scoperte sono state effettuate anche nel sito della chiesa della Panaghia, i cui muri perimetrali risultano essere pertinenti una nicchia di una grande aula absidata tardo antica. Tra i reperti spiccano, oltre alle anfore da vino, soprattutto, frammenti di vetri con decorazioni a gocce e di ceramica di Navigius dalla tipica decorazione plastica a stampo. Questa tipologia di ceramica, assieme a quella di altre officine associate, veniva prodotta nella Tunisia centrale, probabilmente nella regione di Henchir e Srira, tra il 290 e il 320 d. C. La lavorazione a matrice di questa singolare ceramica si caratterizza per via di produzioni con raffigurazioni di tipi umani, di cacce, di spettacoli, di scene mitologiche; si tratta di manufatti prodotti per un mercato regionale; solo eccezionalmente si trovano tracce in Italia ed in Cirenaica. Il loro repertorio decorativo è prevalentemente antropomorfo e prevede per lo più figure caricaturali della fisionomia nord africana; le teste femminili, giovani o anziane hanno espressioni grottesche; analogamente le teste virili, con i medesimi caratteri, barbate e non, sono arricchite anche da espressioni lascive e satiresche, con folta capigliatura riccioluta, bocca e naso a volte esageratamente grandi. Le fisionomie satiresche presentano, invece, una corta barbetta, sopracciglia folte, capelli lisci, cadenti, spesso fermati da un nastro, la bocca atteggiata in un sorriso beffardo con i denti parzialmente in vista. Le forme dei vasi somigliano invece alla Lagoena, alla fiaschetta cilindrica, alla brocchetta. A circa 4 km nell’entroterra, in prossimità dell’antico confine tra i comuni di Bova Marina e Bova si trova il sito archeologico di Umbro. Alla base del dirupo roccioso sono stati rinvenuti molti reperti da cui è possibile stabilire che l’area fu intensamente occupata durante il Neolitico, precisamente dalla metà del VI millennio d.C. alla metà del V millennio d.C. (Stentinello). E’ inoltre attestata l’occupazione durante la facies di Diana e, probabilmente in maniera sporadica, durante l’età del Rame. Diversamente la sommità dell’altura risulta abitata nell’età del Bronzo. Nel complesso, l’insediamento di Umbro sembra presentare almeno tre periodi di occupazione. Durante il Neolitico Antico e Medio (VI-V millennio a.C., Strati IV-V della Trincea 1), un’occupazione risalente alla facies di Stentinello potrebbero aver avuto luogo ai piedi del dirupo. Altre aree circostanti possono essere state occupate in questa fase, tuttavia eventuali tracce sono state distrutte dall’erosione che ha interessato la zona. La stessa area occupata durante la facies di Stentinello potrebbe essere stata riutilizzata durante il Neolitico Tardo/Finale in corrispondenza della facies di Diana. I manufatti Neolitici raccolti comprendono ceramica tipica degli stili di Stentinello e Diana, alcuni esempi di ceramica Neolitica di altro tipo, quali ceramica a pittura rossa, ed alcuni probabili frammenti di epoca Eneolitica. Molti i ritrovamenti di ossidiana, una preziosa ascia in anfibolite, una piccola riproduzione di ascia in fillite, alcune macine e alcuni frammenti di concotto e di ocra rossa. I resti faunistici accertano la preponderanza degli ovini e dei caprini, con presenza di maiale; scarsi i resti dei bovini mentre del tutto assente è l’ittiofauna. Non mancano i resti di ossa di cane. Campioni di flottazione provenienti da ogni strato confermano la coltura della veccia, del Triticum e dell’orzo.

Aree archeologiche di Tauriana e di Medma

Tauriana e Medma erano due città dell’antichità posizionate sulla “Costa Viola”, la parte meridionale della costa tirrenica della Calabria, rispettivamente nei comuni attuali di Palmi e Rosarno. Tauriana è un’antica città brettia, il cui nome deriva da quello del populus italico che la fondò, i tauriani. La città, che sorgeva sulla riva sud del fiume Metauros (probabilmente il Petrace), segnava il confine del territorio di Rhegion (Reggio Calabria) sul versante tirrenico nord-occidentale, oltre cui iniziava quello di Locri Epizefiri. Successivamente romana e poi bizantina, Tauriana venne distrutta dai saraceni nella metà del X secolo. Gran parte dei rinvenimenti archeologici costituiscono il Parco Archeologico dei Tauriani. Sulla fondazione della città, alcune leggende narrano di una possibile colonizzazione achea dell’area in cui sorse Tauriana. Altre ipotesi ricollegano la nascita della città alla seconda metà del IV secolo a.C., quando dei gruppi brettii, che si erano resi autonomi dai lucani, raggiunsero la Calabria meridionale conquistando diverse città. La città è segnalata in atti ufficiali di età successiva, quando Tito Livio asserisce che nel 212 a.C., in occasione della guerra annibalica, nel Bruttium vi fu il passaggio dei Taureani, unitamente ai Cosentini, «sotto la protezione di Roma». Il passaggio è il seguente: ”Allo stesso tempo di dodici stati in Bruzio, che l’anno precedente per i Cartaginesi si era ribellata, Consentia e Tauriana sono state restituite alla protezione del popolo romano“.Con la romanizzazione della zona, successiva alla guerra sociale, la presenza brettia sul territorio sparì ed i tauriani, grazie ad un buon rapporto con i romani, conquistarono un’autonomia politica e amministrativa che permise loro di avere un proprio territorio, abbandonando la condizione di subordine nei confronti della città di Reghion. Di una «città dei Tauriani» scrivono anche Pomponio Mela e Plinio il Vecchio nel I secolo d.C.. Quest’ultimo la definisce come “Tauroentum oppidum” nel seguente passaggio: “Dopo Vibo Valentia, che ora chiamano il Porto di Ercole, il fiume Metauro; la città di Tauriana, il Porto di Oreste e Medma”. Con il passaggio del territorio sotto il controllo dell’Impero romano d’Oriente, all’interno del Thema di Calabria, Tauriana ricadeva nell’area della “Turma delle Saline“. Nei secoli ebbe varie incursioni e scorrerie da parte soprattutto dei saraceni che costrinse la popolazione ad abbandonare la città e trasferirsi in zone più interne fino al completo abbandono. Nel 1086, Ruggiero I conte di Calabria, che aveva istituito nel 1081 il vescovado di Mileto, aggiunse a quest’ultima i territorio della distrutta ed abbandonata diocesi di Tauriana, essendo rimasta vuota la sede. Il porto della città visse fino al secolo XVIII. Difatti si presume che, sempre nell’XI secolo, vi approdò Ruggiero I per sbarcare in Calabria dalla Normandia. Il primo strumento storico sulle ricerche dell’antica Tauriana è il libro “Metauria e Tauriana”, scritto dallo studioso Antonio De Salvo sul finire del XIX secolo, nel quale l’autore indica una pianta dei ruderi ancora visibili. Sono appunto della fine del XIX secolo i primi rinvenimenti fortuiti. Essi si concentrano prevalentemente sul litorale di Scinà e sul pianoro dell’odierna Taureana di Palmi e riguardano l’area in età greco-italica, imperiale e bizantino-medievale. Negli anni novanta dello scorso secolo, alcune ricerche hanno portato all’individuazione di resti di assi stradali, strutture abitative, piani pavimentali, canalette di scolo, dolia per derrate alimentari, tutti riconducibili ad un’età compresa tra la seconda metà del IV secolo a.C. ed il I secolo a. C.. Il parco, con i suoi attuali tre ettari di estensione, occupa la parte centrale di un pianoro dominante la costa Viola. È stato realizzato con fondi APQ Beni culturali Calabria e con un finanziamento dell’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria ed inaugurato il 17 settembre 2011. In particolare le strutture rinvenute, ed evidenziate all’interno del parco, sono:

- Una grande strada urbana passante per l’antica Tauriana, dove si conserva la pavimentazione in basoli di dura pietra Da essa si accedeva alle gradinate dell’edificio per spettacoli. La sua prosecuzione, fuori città, conduceva alla via Popilia, importante asse viario di collegamento tra Reggio Calabria e Capua–Roma.

- Un edificio per spettacoli. Si tratta di un’architettura singolare nel panorama italiano, che presenta la forma di un teatro ma nasce come anfiteatro per manifestazioni ludiche, come i combattimenti tra gladiatori. Occasionalmente la struttura poteva destinata a rappresentazioni teatrali. La sua capienza sarà stata di circa 3.000 spettatori.

- Nella parte sud del pianoro è visibile un settore del quartiere abitativo brettio-romano nel quale, ai lati della strada, è possibile leggere la sovrapposizione delle strutture romane su quelle brettie.

- Della Tauriana “brettia” (I secolo a.C.) è possibile ammirare la «casa del mosaico», così chiamata per il rinvenimento di un mosaico figurato che, insieme a un letto di bronzo decorato in argento e pietre preziose, abbelliva un ambiente identificato come sala da banchetto. Il letto è attualmente esposto nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Al centro della sala, era collocato il mosaico realizzato con minute tessere policrome. Vi è rappresentata una scena di caccia con due cavalieri ed un portatore di lance che si dispongono ai lati di un orso, ferito. Completano la scena, dominata da un grande albero, un cane, un felino e un cinghiale.

- Dell’area sacra, dedicata a una divinità ancora sconosciuta, sono oggi visibili i resti di un alto podio (m. 10×20 ca) e di un triportico. Originariamente il complesso presentava decorazioni e rivestimenti in pietra locale, marmo e stucchi, la cui tipologia è un “unicum” nel contesto architettonico e religioso della Calabria La scelta di erigerlo nel punto più visibile del pianoro dalle pareti a strapiombo sulla costa, non fu casuale: il tempio, chiamato “Palazzo di Donna Canfora”, a ridosso del ciglio nord, quasi isolato o comunque emergente dal resto del contesto abitativo, sarebbe stato immediatamente visibile a chiunque navigasse da settentrione.

- Al di sotto della fase brettia e romana, non ancora visibili, vi sono i resti di capanne di un villaggio dell’età del bronzo, attivo per circa mille anni, a partire da 4.000 anni fa. Le capanne sono realizzate con alti muri in pietra e tetto in materiale deperibile.

- Alcuni storici ipotizzano che il Porto di Oreste, fondato secondo la leggenda proprio da Oreste, figlio del re Agamennonee di Clitennestra e fratello di Ifigenia, Elettra e Crisotemi, possa corrispondere al porto dell’antica città di Tauriana. La struttura si doveva trovare probabilmente più a nord di Rovaglioso, nella zona “La Scala”, tra Pietrenere e Scinà. Questo approdo naturale, in età romana, fu forse trasformato con adeguate opere murarie, in un bacino portuale attrezzato con moli.

Il parco archeologico dell’antica Medma racchiude quel che resta della città magno greca venuta alla luce dopo numerosi scavi tra il XIX e il XX secolo. Gli scavi servirono anche a dimostrare in maniera conclusiva la reale posizione di Medma o Mesma che fino ad allora era oggetto di discussione tra l’ipotesi rosarnese e quella nicoterese. Vasto fu il materiale riportato alla luce, che è oggi conservato nel museo alle spalle del parco. Colonia fondata da Locri nel VI secolo a.C. ne distava meno di un giorno di cammino e sembra che tragga il suo nome da una fonte sita nelle vicinanze; un’altra ipotesi è che il toponimo provenga dalla lingua delle popolazioni autoctone e che abbia il significato di “città di confine”. È possibile che entrambe le ipotesi siano fondate, poiché la fonte in questione dà origine all’attuale fiume Mésima, che deriverebbe appunto il suo nome antico dal termine indigeno per “confine”. Comunque, sebbene spesso riportata tra le città greche di questa parte d’Italia non sembra aver raggiunto una particolare importanza o potere ma in ogni caso sono presenti delle monete coniate nel IV secolo a.C. con l’incisione “Mesma”. Alla fine del VI secolo a.C. ebbe luogo una battaglia in cui Medma e Locri, supportarono Hipponion in una guerra contro Crotone. La notizia è riportata dall’epigrafe incisa su uno scudo di Olimpia. In seguito, nel 422 a.C. Hipponion e Medma combatterono contro la fondatrice riuscendo a sconfiggerla. La cittadina, che dalle sue dimensioni poteva ospitare una popolazione superiore ai quattromila abitanti, si trovava su quello che è attualmente il terrazzo di Pian delle Vigne (sito nel comune di Rosarno). Nel perimetro compreso tra il Bellavista del Rione Ospizio, l’attuale cimitero, la contrada Pomaro e la zona “Ospedale” sorgevano le case, i laboratori artigianali, i negozi e i templi. È probabile che la popolazione medmea si sia trasferita a Nicotera, il cui nome è presente nell’Itinerario antonino, e che fu probabilmente fondata dai medmei dopo il declino di Medma. Il parco archeologico dell’antica Medma è costituito da una grande distesa di ulivi ubicata alle spalle del Museo. L’area, espropriata intorno agli anni ottanta del secolo scorso dalla Soprintendenza per i Beni archeologici della Calabria, non senza polemiche e ostilità da parte di alcuni cittadini che hanno vanamente tentato attività speculative, corrisponde alle aree sacre di Calderazzo e S. Anna, note attraverso gli scavi dell’Orsi; ma non mancano settori che illustrano l’abitato medmeo e le zone artigianali con presenza di pozzi e fornaci. Strettamente connesso al parco archeologico è il Museo di Medma che espone una gran parte degli oggetti rinvenuti nei lunghi anni di ricerche che la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria ha effettuato a Rosarno già a partire da Paolo Orsi e fino ai nostri giorni. L’esposizione inizia con la ricostruzione della necropoli: tombe alla cappuccina, a cassa di embrici, a vasca, ricche di oggetti. Splendidi esemplari della coroplastica medmea, tra cui statuette di varie dimensioni e fogge, busti, grandi maschere, criofori (portatori di ariete), e ancora vasi ed armi in ferro rinvenuti nell’area sacra di Calderazzo, sono presentati ai lati di una virtuale via sacra che si arresta davanti ad un altare in terracotta (arula) di grandi dimensioni, con in rilievo i personaggi della tragedia di Sofocle che rappresenta la vicenda di Tyrò, giovane donna, figlia del re Salmoneo ritratta con i figli Pelia e Neleo che per vendicare la madre hanno appena ucciso la matrigna Sidero che giace esamine ai piedi di un altare, mentre il vecchio re Salmoneo fugge disperato davanti a tanto orrore. L’esposizione si conclude con i materiali provenienti dall’abitato tra i quali si segnala un modello di fontana rituale in terracotta. Sono presentati anche oggetti provenienti dalla collezione privata Giovanni Gangemi, donata allo Stato, che è costituita da pregevoli vasi sia a figure nere che a figure rosse tra cui un’anfora con scene della lotta per la conquista delle armi di Achille.

Area archeologica di Casignana

Casignana ospita, all’interno del proprio territorio, una pluralità di siti di interesse culturale e paesaggistico. Tra questi spicca il Parco Archeologico della Villa romana di contrada Palazzi lungo la Strada Statale Jonica 106. Venne scoperta nel 1963 grazie ai lavori di costruzione di un acquedotto che riportarono in luce i resti di una domus romana privata con terme annesse che probabilmente sorgeva in prossimità dell’antica strada di collegamento tra Locri Epizefiri e Rhegion. Purtroppo parte delle strutture e de pavimenti a mosaico, in quella occasione, andarono distrutti. La villa sorse in un’area già frequentata in periodo greco, si sviluppò tra il I e il IV secolo d.C. e venne abbandonata nel corso del V sec. d.C. e gli archeologi hanno individuato quattro fasi costruttive. Quella attualmente visibile, l’ultima, risale al IV secolo. L’impianto originario della casa risale al I secolo ma gli scavi portati avanti fino ad oggi hanno indagato 1.300 metri quadri della grande villa. Il sito costituisce uno dei complessi più importanti di epoca romana dell’Italia Meridionale e conserva il più vasto nucleo di mosaici finora ritrovato in Calabria. Sala delle Nereidi, Sala di Bacco, Sala con il volto di donna, Sala delle Quattro Stagioni; fra le opere in situ, un mosaico ancora da restaurare che ha una lunghezza di oltre 25 metri del quale fa parte un “tondo” raffigurante Bacco, Marsia e una biga tirata da due tigri. Nelle terme esistono due nuclei contigui, ciascuno dei quali consente il passaggio da ambienti freddi ad ambienti caldi, secondo la successione canonica frigidarium – tepidarium – caldarium. Alcuni ambienti hanno piante complesse, come il frigidarium ottagono pavimentato a mosaico con motivo geometrico a cubi prospettici. Anche altri vani sono notevoli per qualità e varietà dei mosaici: policromi, geometrici o figurati, come il noto mosaico raffigurante un thiasos marino con quattro Nereidi in groppa a mostri con fattezze di leone, tigre, cavallo e toro. La sala della domus ha una complessa disposizione architettonica con una pianta ottagonale con quattro lati absidati e un pavimento mosaicato da piccole tessere. Il nucleo residenziale è composto da una sequenza di vani, delimitata verso il mare da un ampio e lungo corridoio terminante alle estremità con due avancorpi semicircolari. Si trattava forse di due torrioni che conferivano un aspetto fortificato all’insieme. Si può riconoscere il calidarium che doveva essere ricoperto da una volta. La presenza del calidarium è testimoniata dall’ipocausto e dei tubuli fittili nelle pareti. I reperti rinvenuti suggeriscono una decorazione sfarzosa degli interni, per la presenza di marmi pregiati, intonaci dipinti e mosaici in pasta vitrea multicolore. Arredi e statue facevano da complemento all’architettura. Del complesso della villa fanno anche parte un salone a pianta rettangolare e due ambienti riscaldati tutti decorati con l’opus sectile, una tecnica per pavimentare con lastre in marmo colorato. Nella domus è anche presente un ninfeo monumentale con vasca absidata e cisterne. Faceva sicuramente parte di un gruppo di Villae o di un centro abitato, infatti nelle vicinanze sono stati ritrovati una necropoli con sepolcri a lastroni di terracotta dove veniva praticata l’incenerazione e la sepoltura e testimonianze di costruzioni coeve. Il restauro di questo mosaico, insieme a quello di altri 5 ambienti fra cui quello più grande della villa di oltre 80 mq, è oggetto di un finanziamento già concesso dalla Regione Calabra di 2,5 milioni di euro, attraverso un progetto europeo. L’intervento più imponente, indispensabile per la conservazione e la fruizione della villa, è stata la copertura definitiva dell’intero nucleo di ambienti a monte della S.S. 106. Grazie alla copertura è stato possibile realizzare una serie di percorsi sopraelevati che si snodano all’interno degli ambienti termali, consentendo l’apprezzamento dei mosaici e dei pavimenti a intarsi marmorei. Per consentire una miglior salvaguardia di questi rivestimenti pregiati è stata installata una stazione per il monitoraggio delle condizione microclimatiche e sono stati effettuati tutti gli interventi di restauro necessari alla conservazione delle parti dell’edificio rimaste fuori della copertura. E’ stato inoltre completato lo scavo archeologico del nucleo centrale del complesso, che ha portato alla luce, tra l’altro, nuove stanze con pavimenti a mosaico, ancora non visibili perché in attesa di restauro, e una grande vasca ad ornamento del giardino. Si sono poi estese le indagini geo-archeologiche nelle aree acquisite al patrimonio pubblico, che hanno dato interessanti risultati, confermando l’estensione dell’area archeologica ben oltre il nucleo centrale già conosciuto.

Area archeologica di Castiglione di Paludi

L’area archeologica di Castiglione di Paludi riguarda un insediamento riferito quasi sicuramente ad una città brettia del IV secolo a.C. ed una necropoli dell’età del ferro. Questo sito costituisce una delle più importanti e meglio conservate testimonianze di architettura militare della Magna Grecia. Il sito è situato nel comune di Paludi, in provincia di Cosenza, su un colle delimitato dai torrenti Coseria e Scarmaci a circa 8 km dal mar Ionio. La città, posizionata in quest’area archeologica, in seguito alla presenza di bolli con tegole in osco, potrebbe essere potrebbe essere identificata come l’antica città brettia di Cossa, la quale venne anche citata in un frammento di Ecateo di Mileto e nel De bello civili di Cesare che la pone nel territorio di Thurii. Il nome dell’attuale torrente Coseria, nei pressi di Castiglione di Paludi, sembra costituire un ulteriore indizio per l’identificazione proprio dell’antica città di Cossa. In alternativa in base al ritrovamento nel sito anche di iscrizioni in greco, il centro è stato ipotizzato di fondazione ellenica e passato in seguito sotto il controllo brettio, e ipoteticamente identificato con una città fortificata voluta da Alessandro il Molosso nel territorio di Thurii, sul fiume Acalandros, di cui ci informa Strabone. Il centro sarebbe stato costruito come sede della lega italiota per sostituire la tarantina Eraclea. Il sito archeologico di Castiglione di Paludi occupa un’altura articolata in due aree, in buona parte pianeggianti, per un totale di circa 40 ettari, collegate da una sella centrale. Il Pianoro Nord (quota massima 296 metri s.l.m) si affaccia sulla costa, il Pianoro Sud (334 m s.l.m.) si protende in direzione del paese di Paludi e dell’entroterra montuoso. L’altura, per effetto dell’erosione dei corsi d’acqua, ha assunto nel tempo una posizione isolata rispetto alle vicine colline, quindi naturalmente difesa su molti versanti da alti dirupi. Se l’area archeologica di Castiglione di Paludi conserva poche testimonianze dell’antica città di Cossa, della città brettia rimangono invece notevoli resti, primi tra tutti quelli delle mura, costruite in blocchi squadrati di arenaria disposti a secco, alcune scalette interne conducevano sugli spalti. Sul lato orientale era la porta fortificata, a corte rettangolare, difesa da due torri a pianta circolare alte due piani. All’interno, una strada collegava la porta principale al cosiddetto teatro, edificio a pianta semicircolare addossato a un pendio naturale, nel quale erano presenti sedili scavati nella roccia o fatti di pietra arenaria, che poteva accogliere 200 persone circa. Più verosimilmente si tratta di un luogo per le riunioni dell’assemblea pubblica databile intorno al IV secolo a.C. Sempre all’interno della cinta muraria, oltre a una cisterna sono stati rinvenuti i resti di alcune abitazioni, distinguibili in due fasi per la tecnica costruttiva. Il ritrovamento all’esterno della porta di un deposito di terrecotte votive di tipo femminile, testimonia l’esistenza di un piccolo luogo di culto, forense, attivo già con la città di Cossa. Tra i materiali rinvenuti tra gli scavi dell’area archeologica di Castiglione di Paludi, si segnalano per importanza un volto maschile in arenaria locale e alcuni modellini fittili di templi, e delle tegole “vereia” che attestano l’attività di una istituzione pubblica deputata alla produzione in scala di laterizi. Sul pianoro antistante l’abitato, erano già state scavate 50 sepolture del IX a.C. corredate da armi, lance in ferro e bronzo, fibule, lamine decorate ed altri oggetti. L’antico sito di Castiglione rappresentò probabilmente una tappa per la transumanza del bestiame, per l’approvvigionamento di legname e forse anche della famosa pece brettia, raccolta proprio nei vicini boschi della Sila. Per certo, l’abitato di Castiglione fu abbandonato intorno alla fine del III sec. a.C., dopo l’epilogo della Seconda Guerra Punica e la conseguente conquista romana della regione. Nonostante già nel XVIII secolo documenti d’archivio segnalassero la presenza di un antico insediamento sul pianoro di Castiglione di Paludi, solo nel 1949 ci furono regolari indagini sistematiche, seguite dall’Ispettore Giuseppe Procopio. Sul Pianoro Sud fu intercettata una grotta “lunghissima, nessuno ne ha veduto ancora il fondo. Si chiama la Grotta di Castiglione. Vi han trovato un corpo umano di bronzo ed un braccio. In quei pressi son 2 ruscelli, S. Martino e S. Elia. Sopra la grotta son le rovine di Castiglione”, già nota dalla segnalazione di Vincenzo Padula (1870-1880). Nel 2016 è stato finalmente inaugurato il Parco Archeologico di Castiglione di Paludi, i cui lavori di completamento sono stati eseguiti grazie a finanziamenti regionali.

Alfonso Morelli – Team Mistery Hunters

L’

L’

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.